資源循環

循環型経済の実現に向けて、エプソンは資源の使用削減や工場・事業所における排出物の削減を進めるとともに、サステナブルな資源への転換を推進しています。さらに、テクノロジーで社会全体の資源循環に貢献していきます。

目指す姿

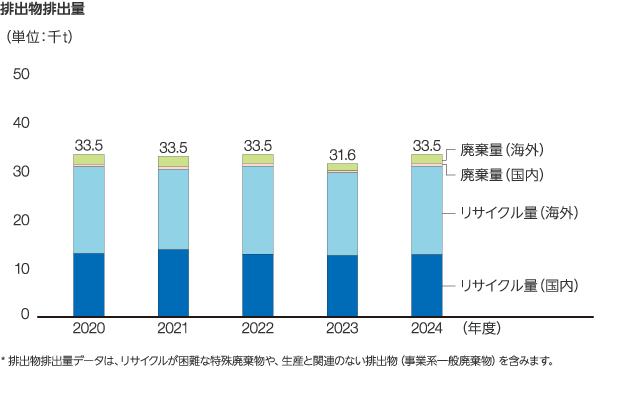

地下資源*1消費ゼロ

資源利用は多くの場合、環境負荷を伴います。特に、化石燃料をはじめとする地下資源は、採掘・利用・廃棄の各段階で温室効果ガスや有害物質が発生し、人々の健康にも悪影響を及ぼします。地下資源の使用に依存する限り、脱炭素社会も持続可能で豊かな社会も実現できません。

エプソンは、投入資源の総量を減らし、2050年までにすべての資源を循環資源などのサステナブル資源*2へと置き換え、排出物の削減を推進します。そうした取り組みを進め、地下資源の消費をゼロにすることで持続可能な社会の実現を目指します。

地下資源消費ゼロに向けた主な施策

- 投入資源の総量を減らす:小型・軽量化設計、製品の長期使用、回収・リサイクルなど

- 資源を捨てない:生産ロス極小化、在庫縮小、埋立ゼロなど

- サステナブル資源に置き換える:再生材やバイオマス素材の活用など

目標

2030年:サステナブル資源率*3 50%

2050年:サステナブル資源率 100%

2024年度実績

サステナブル資源率 33%

*1 原油、金属などの枯渇性資源

*2 再生可能資源、循環資源、低枯渇性資源

*3 原材料に対するサステナブル資源(再生可能資源+循環資源+低枯渇性資源)の比率

資源使用量の削減(減らす)

小型軽量化設計

エプソンは、より少ない資源で、より高いお客様価値を提供することを追求しています。製品の小型・軽量化設計を通じて無駄を抑えることで、真に求められる価値の提供に資源を集中させています。

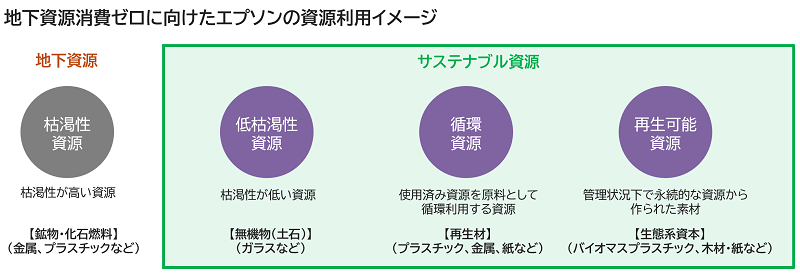

事例1 ビジネスインクジェットプリンター

A3カラーラインインクジェット複合機LM-C6000では、従来機のLX-6050MFと比べて、機体内部のレイアウト変更やフレーム板厚の薄肉化を行い、小型・軽量化を実現しました。その結果、60枚/分の印刷速度はそのままに質量を約30%軽量化、体積は約34%縮小し、限られた空間への設置も可能になっています。

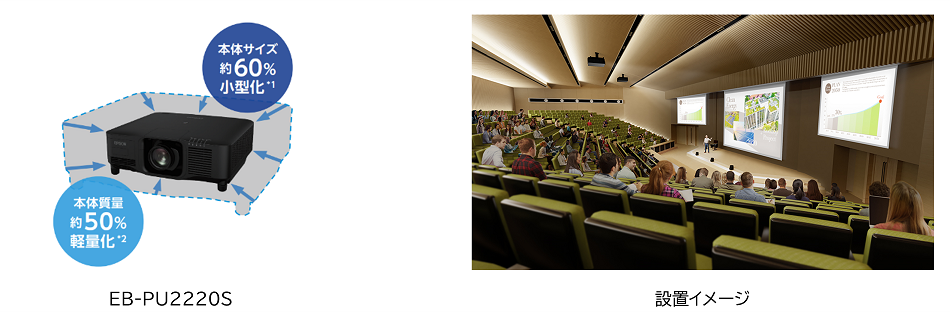

事例2 ビジネスプロジェクター

高輝度ビジネスプロジェクターEB-PU22/PU21シリーズは、独自の液体冷却方式と、最適化した構造により、従来機と比べて約60%の小型化と約50%の軽量化を実現しながら、20,000ルーメンの明るさを維持しています。イベント・大講堂・体育館などへの搬入・設置負担を軽減します。

*1 以下製品のサイズ(W×D×H)比較 ※突起部含む、レンズ含まず

EB-PU2220S: 586×492×218mm / EB-L20000U: 620×790×358.5mm

*2 以下製品の質量比較 ※レンズ含まず

EB-PU2220S: 約24.4kg / EB-L20000U: 約49.6kg

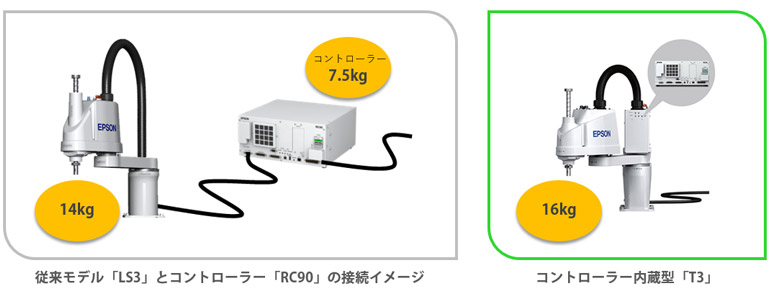

事例3 産業用スカラロボット

産業用スカラロボットT3では、コントローラーの小型・軽量化により本体への内蔵を可能にしました。これにより、コントローラーと本体を別々に設置していた従来機に比べて質量を約25%削減するとともに、複雑な配線を削減し、設置の自由度も高めています。

リユース・リサイクル

一度使用した資源をできるだけ長く活用するため、エプソンは世界各国・地域で製品の修理・保守サービスの提供や回収・リサイクル、リファービッシュの取り組みを推進し、製品本体や消耗品に使われた資源の循環利用を進めています。自社における新規資源の使用を抑制するとともに、お客様や業界、地域との連携を通じて、社会全体でのリサイクル資源の創出に取り組み、資源循環の輪を広げていきます。

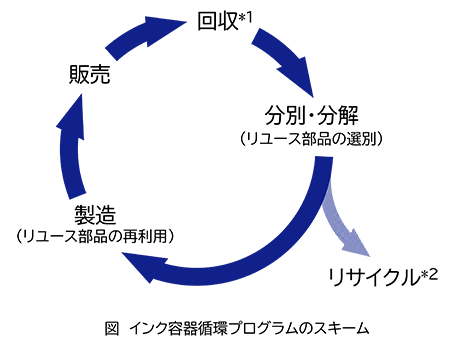

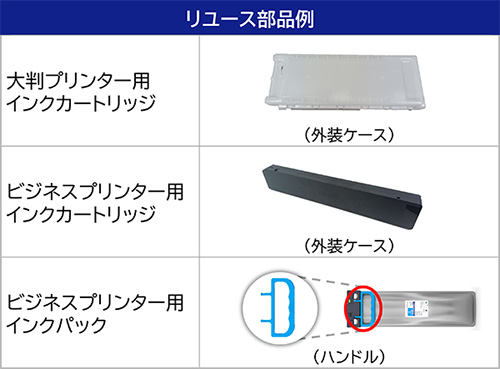

事例1 インク容器循環プログラム

現在、日本国内で展開している「インク容器循環プログラム」では、お客様が使い終わった一部のインクカートリッジ・インクパックを回収し、リユース(再使用)部品の選別と、それらの部品を使った製造を行うことで、生まれ変わった商品を再度お客様へお届けしています。

*1 引取回収サービスで回収した、本プログラムの対象インク容器を再利用しています。

*2 対象外の部品や破損・汚れなどリユースできないと判断したものは、再資源化しています。

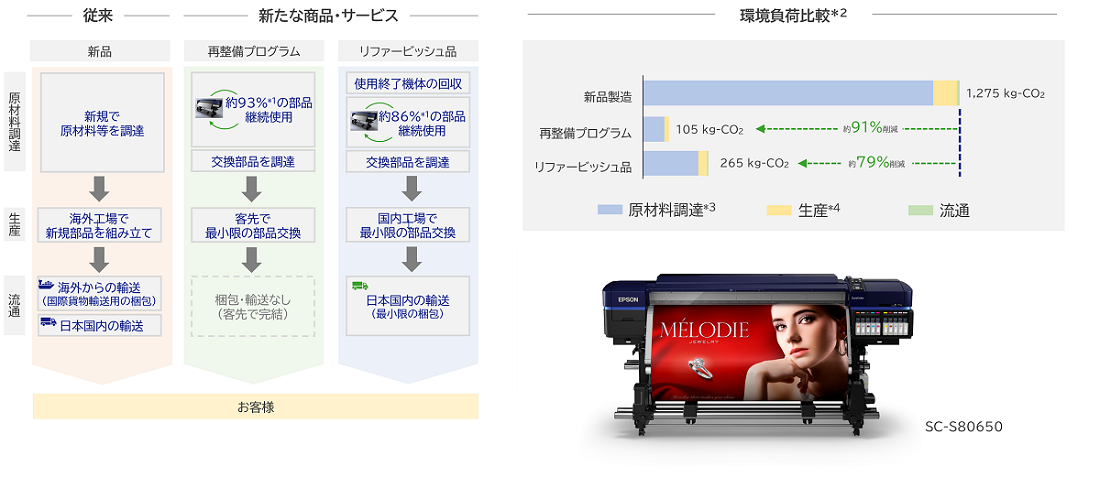

事例2 長期保守サービスの提供、リファービッシュ品の販売

お客様に製品を長くご使用いただけるよう、日本市場ではサイン・ディスプレイ市場向けエコソルベントインク搭載大判プリンターSC-S80650を対象に、最長10年間の保守サービス「再整備プログラム」の提供を展開しています。また、使用終了後の製品を回収し、点検・リフレッシュを経て、新品同等の品質に再生したリファービッシュ品も提供しています。「再整備プログラム」を利用した場合は約93%、リファービッシュ品では約86%の部品を継続して使用できるため、製品を廃棄して新品を購入する場合と比べて、新規資源の利用を大幅に抑制しています。

*1 継続使用する部品質量の割合。部品交換を最大限行った場合の数値であり、機体の状態により交換する部品は異なります。

*2 新品、再整備プログラムの機体およびリファービッシュ品の使用や廃棄・リサイクルに伴う環境負荷は同等であり、本比較には含めていません。新品のライフサイクルにおける使用時、廃棄時の環境負荷合計(CO2 換算)はライフサイクル全体の約67%を占めています。本比較は部品交換を最大限に実施した場合の数値であり、CO2 削減効果はお客様の使用環境や商品の状態によって異なります。

*3 リファービッシュ品の原材料調達には、使用終了機体の回収に伴う輸送負荷を含みます。

*4 再整備プログラム、リファービッシュ品の生産には、交換済み部品の廃棄・リサイクル負荷を含みます。

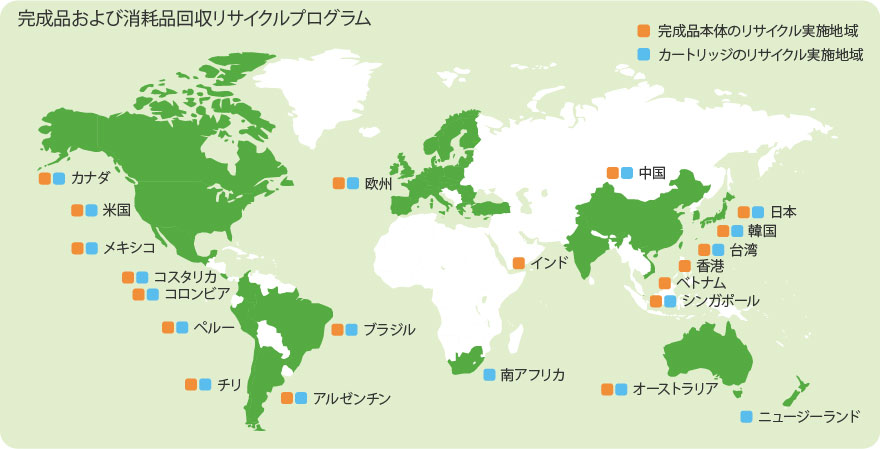

各国・地域での回収・リサイクル

排出物削減(捨てない)

エプソンは、事業活動から発生する排出物の削減と再資源化(ゼロエミッション)を進めています。

生産工程やオフィスなどから発生する全ての排出物は、拠点内での減量化や再利用、工程内でのプラスチックのランナーリサイクルなどを可能な限り実施したうえで、処理業者へ委託して再資源化することを基本としています。また、排出物は分別を徹底し、より適切なリサイクル方法や業者を選定しています。今後も、排出物の削減を継続的に進めるとともに、リサイクル業者との連携を含めた排出物処理方法の総合的な改善に取り組んでいきます。

また、プラスチックごみによる海洋汚染対策として、2019年4月より、欧州販社のオフィスビルで使い捨てカップなどのシングル・ユース・プラスチックを廃止する取り組みを進めています。

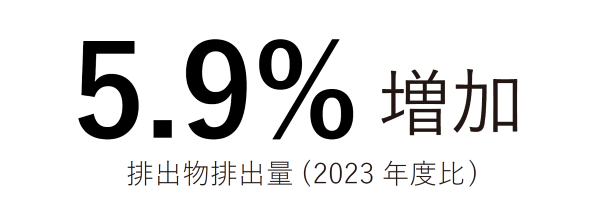

2024年度総括

目標:前年度実績31.6千トン以下(前年度の排出量実績をベンチマークとした管理指標を用いて活動を展開)

実績:33.5千トン(対前年で5.9%増加)

* 生産量の増加に伴い原材料投入量が増加し、排出物量も増加しました。ただし、原材料投入量あたりの排出物量は前年度と同じ水準を維持しています。

サステナブル資源への転換(置き換える)

再生プラスチックの採用

プラスチックは耐久性が高く、軽量で成形しやすいことから、さまざまな製品に使用され、私たちの生活に欠かせない素材となっています。しかし、その多くは地下資源である石油を原料としており、採掘や製造の過程で温室効果ガスをはじめとする環境負荷が発生します。

エプソンは、製品への再生プラスチックの採用を通じて、石油由来プラスチックの使用量削減に取り組んでいます。

* 使用するプラスチック全体の質量に対する比率です。リサイクル材の配合率を考慮して質量を算出しています。含有率は調達の状況によって変動する可能性があります。

商品情報はこちらをご覧ください:

小型PC、 ビジネスプロジェクター、 大判プリンター、 A3 インクジェット複合機、A4 ドキュメントスキャナー

* 大容量インクタンク式プリンター(ET-4810シリーズ)は海外専用モデルとなります。

包装材における紙素材・循環資源の利用

商品を大切にお客様へ届けるために使用する包装材には、地下資源である石油由来の素材が多く使われています。エプソンは、そうした素材の代替として、紙由来の包装材への置き換えを進めています。

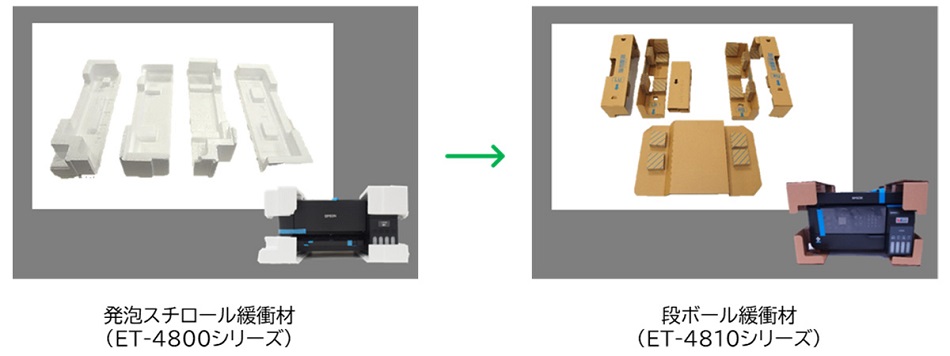

事例1 大容量インクタンク方式プリンター

従来の発泡スチロール製の緩衝材に対して、大容量インクタンク方式プリンターET-4810シリーズでは紙製品である段ボールを採用しています。段ボールには80%以上のリサイクル材が配合されています。さらに、輸送時に製品を保護するポリプロピレン性のテープも紙製のテープに変更しました。

事例2 ビジネスプロジェクター

ビジネスプロジェクターEB-L890Eシリーズでは、緩衝材を従来の発泡スチロール製からリサイクル材使用率100%のパルプモールドに転換しています。また、梱包箱の段ボールには80%以上のリサイクル材を配合しています。

事例3 ウオッチ

エプソンでは独自のドライファイバーテクノロジーを応用しコットン衣類の縫製過程で発生する端材を原料とした新たな包装材を開発、エプソンが販売する一部のウオッチ商品の包装材として活用されています。

紙資源循環への貢献

「視認性」「可搬性」「保存性」といった観点から、紙媒体ならではの価値が重視される場面も少なくありません。エプソンは、そうした価値を支えながら、紙資源の持続的な活用に貢献していきます。

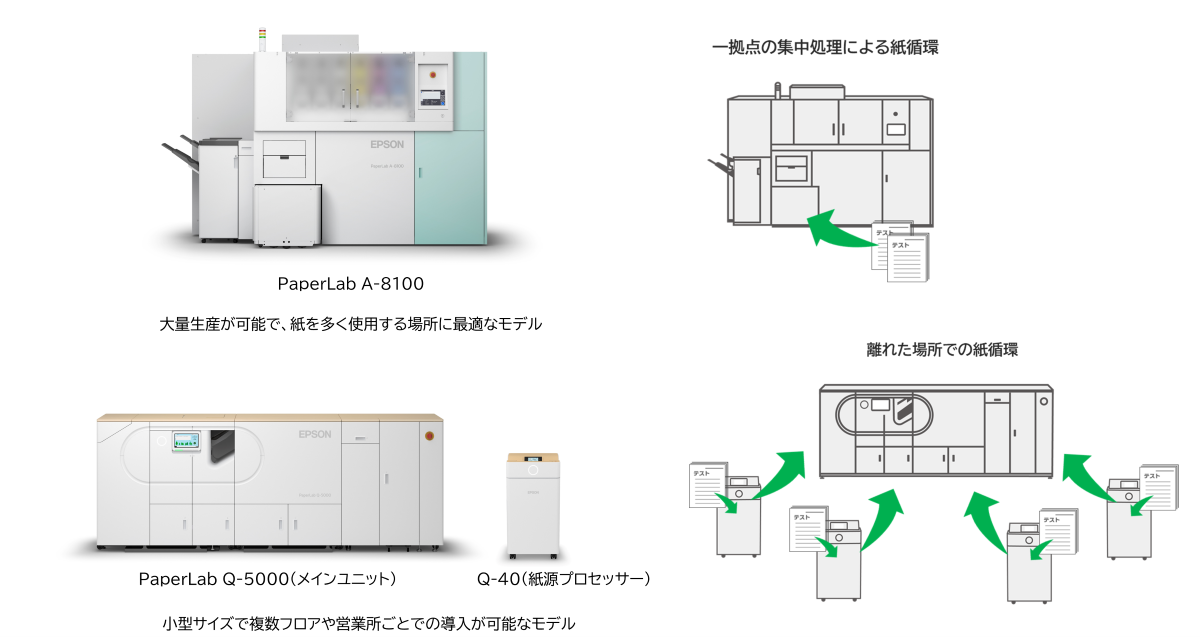

乾式オフィス製紙機PaperLabは、使用済みのコピー用紙から新たな紙に再生できる商品です。当社独自の「ドライファイバーテクノロジー」により、ほとんど水を使わず*1その場で製紙が可能です。PaperLabの活用により、紙生産に伴う森林資源や水資源の消費、温室効果ガスの排出といった環境負荷を低減し、生物多様性の保全にも貢献しています。

2025年3月に提供開始したPaperLab Q-5000は、機体を小型化したことで、自治体や企業などがより幅広い場面で利用可能なモデルです。紙源プロセッサーQ-40と組み合わせることで、機密性を保ちながら古紙の回収・再生が可能となり、企業グループ、地域内での紙資源の循環を促進します。

*1 PaperLab本体内の湿度を保つために少量の水を使用します。

水消費量の削減

製紙工程でほとんど水を消費しません。市販のコピー用紙*2と比較すると水消費量を削減できるため、 世界的な課題である水資源不足の緩和に貢献します。

*2 日本で流通する一般的な紙を示します。

森林資源の有効利用

使用済みのコピー用紙を原料とし、新たなコピー用紙への「水平リサイクル」を実現しているため、新たな木材資源を一切使用していません。これにより、木材という生態系資本の有効活用が可能となり、一度使用した資源の再利用に貢献します。また、PaperLabで再生されたコピー用紙などの新たな紙は100%古紙由来のため、「3R活動推進フォーラム」が規定するR100マークに準拠しています。![]()

CO2排出量の削減

オフィス内や地域内で排出された古紙をその場で再生する「紙の地消地産」を実現します。これにより一般のリサイクルにおける古紙の輸送によるCO2の排出を抑制できます。さらに「カーボン・オフセット」を利用してPapeLab A-8100のライフサイクルで排出されるCO2を「実質ゼロ」にしています。(カーボン・オフセットは第三者認証取得済み)

環境意識向上

その場で紙を再生産するという仕組みは、新鮮な驚きを与え、導入先の社員や職員の環境意識を高め、さらなる環境活動へとつながります。また、紙が再生される瞬間に立ち会う子どもたちには、科学技術による環境問題の解決に対する気づきや関心の高まりが期待されます。さらに、PaperLabで再生した紙を外部発信用の文書や名刺、ノベルティなどに活用することで、環境への配慮を体現する取り組みとして、導入先のイメージ向上にも寄与しています。

社内活用事例

エプソンは、PaperLabを積極的に活用し、自社で使用した紙の再利用を進めています。業務用紙はこの再生紙の使用を基本とし、社員の名刺にも使用しています。また、社内の古紙から再生した紙で作ったノートを小・中学校に寄贈しています。この取り組みにより、子どもたちに紙の循環利用を啓発するとともに、エプソンの認知度向上にも寄与しています。

紙の再生産作業は、特例子会社であるエプソンミズベ(株)の社員が担当しており、職域の拡大により障がいのある社員が活躍する場が広がっています。

Epson uses PaperLab extensively to recycle and reproduce paper used on its own sites. The recycled paper is primarily used for business purposes, including employee business cards. Additionally, Epson donates notebooks made from recycled paper used in-house to elementary and middle schools. Through this initiative, Epson not only raises awareness about paper recycling among children but also enhances its own brand recognition.

The paper recycling work is carried out by employees of Epson Mizube Corporation, a special subsidiary, which provides opportunities for employees with disabilities to expand their roles and play an active part within the organization.