労働安全衛生

労働安全衛生の考え方

エプソンは、「企業経営における最優先事項は安心・安全・健康である」を念頭に、安全衛生環境の維持向上と心身の健康保持増進が企業体質の根幹を成すものと考え、グループすべての働く人が安心・安全・健康でいきいきと働けるよう、全世界で労働安全衛生活動を行っています。

エプソンは「安全」「健康」「防火・防災」「施設」を4本柱とした、 「労働安全衛生基本方針」を制定し、役員・従業員・協働者を対象に労働安全衛生活動を周知しています。

エプソングループ労働安全衛生基本方針

コミットメント

エプソンは、グループの労働安全衛生活動を国際規格であるISO45001に基づく活動に進化させ、職場の安全衛生環境のさらなる向上を実現していきます。安心・安全・健康は、命を守る最優先事項であることを肝に銘じ、各国・地域の法令や社内規程を遵守するとともに、こころとからだの健康維持・増進に努め、全員一丸となって「重大労働災害・事故ゼロ」「業務上疾病ゼロ」を達成し、「持続可能でこころ豊かな社会の実現」に向けた基盤づくりをしていきます。

人的資本・健康経営本部 副本部長

統括安全衛生管理者

窪田 美彦

労働災害の発生状況

2024年度は重大労働災害*1が0件でした。重大労働災害に直接つながるリスクの高い装置について、台数の増減や、リスクの管理状態を定期的に把握しています。重大ではないが、休業を伴う労働災害について、動作の反動・無理な動作は10件から6件へ減少しています。しかし、転倒、切れ、激突・激突されは、横ばいもしくは増加を示し、はさまれに至っては2023年度0件から6件と急増しています。

労働安全衛生活動の販社展開により、倉庫作業による腰痛、オフィスでの転倒など販社における労災は、減少傾向を示していますが、はさまれ、切れ、漏洩など製造工程での労働災害が増加しています。装置のメンテナンスなど、専門者に依存している非定常作業の見直しと改善を強化しています。

火災に繋がる、発火・発煙は4件発生しています。2024年度から実施している家電製品の点検強化に加えて、燃焼性の高い化学物質の管理強化を展開していきます。

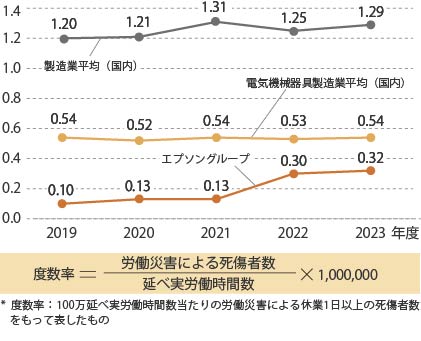

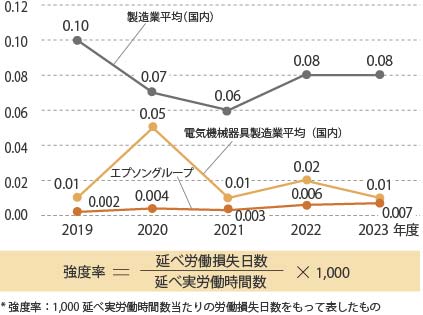

労働災害度数率・強度率*2は昨年から微増となっていますが、全国平均を下回る水準で推移しています。

*1 死亡・後遺障害およびこれに準ずる災害

*2 労働災害に関する指標で、厚生労働省の計算式に準じて、算出

*2 労働災害に関する指標で、厚生労働省の計算式に準じて、算出

労働災害度数率推移 労働災害強度率推移

労働損失日数は、以下の基準により算出しています。

・死亡 :7,500日

・永久全労働不能 :身体障害等級1~3級の日数(7,500日)

・永久一部労働不能:身体障害等級4~14級に応じて、50~5,500日

・一時労働不能 :所定休日も含めた暦日数の延べ休業日数に300/365を乗じた日数

2024年度労働災害 型別の件数

(単位:件)

| 転倒 | 動作の反動 無理な動作 |

はさまれ | 漏洩 | 切れ | 発火、発煙 | 激突、激突され | その他 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 25 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 59 |

* 件数の定義: 休業1日以上もしくは二次避難

安全管理の取り組み

2024年度の活動目標は以下の通りでした。その結果を振り返り、2025年度の活動目標は以下の通り設定しています。

| 指標 | 2024年度目標 | 2024年度実績 | 2025年度目標 |

|---|---|---|---|

| 重大労働災害・事故件数 | ゼロ | ゼロ | ゼロ |

| 労働災害度数率 | 0.30以下 | 0.32 | 0.32以下 |

| 労働災害強度率 | 0.006以下 | 0.009 | 0.009以下 |

2025年度に向けての施策

2024年度の事故労災を分析し、2025年度は以下の活動を重点的に取り組み、再発・未然防止を図っていきます。

- 転倒:フィジカル面に重点を置いた、身体機能の自覚と、体力づくりに加えて、共通する個人要因については注意喚起により、転倒災害の撲滅を推進する。

- 非定常作業:装置のメンテナンスなど頻度の低い作業で発生する、切れ、はさまれ、漏洩等について、リスクの見直しと、作業標準化を全社に展開する。

- 発火・発煙:家電製品の仕様確認(安全審査)や日常点検と、引火性物質の保管場所における静電気対策等の火災対策を強化します。

研究開発段階を含めて、新たに機械・装置を導入する場合は、グループのリスク評価基準に従って、リスクの特定・評価を行い、その結果に基づいて、安全対策を実施しています。

「ISO45001」認証の取得状況

エプソンは、従業員を労働安全衛生上のリスクから守るため、国内外のすべての製造拠点(対象28拠点)において、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格「ISO 45001」の認証取得を3ヵ年計画で進めてきました。最終年度となる2024年度には、国内の2拠点が新たに認証を取得し、当初の計画通り、全製造拠点での認証取得を完了しました。

グローバルな労働安全衛生活動の情報共有

エプソンは、国内外の生産拠点において、経営層と実務者層、労使間、それぞれの階層で情報共有する会議を定期的に開催し、労働安全衛生活動のスパイラルアップを図っています。

経営層では、半期ごとに、国内拠点・海外拠点に分け、各事業所・関係会社の安全衛生活動のトップである事業部長・関係会社社長クラスを集め、担当役員参加の「総括安全衛生管理者会議」を開催し、労働安全衛生活動の現状・課題を共有し、スパイラルアップを図っています。

労使間では月例の安全衛生委員会を開催しています。労働者側からの意見を反映して現場の安全衛生の向上に取り組んでいます。

生産拠点から遅れて労働安全衛生活動を開始した、海外販社に対しては、全体会議とあわせて、拠点別に会議を開催し、拠点特有の課題や、他拠点の好事例を共有するなど、個別対応による底上げを図っています。

「安全ニュース」を用いた社内啓発

エプソンは、グループ内で発生した全ての労働災害と事故について分析を行い、発生原因を究明し再発防止策を立案します。また、労働災害と事故について、原因・対策・再発防止の水平展開事項までを「安全ニュース」としてまとめあげ、社内イントラネットを活用し全社員に周知徹底を図っています。

安全衛生教育を通した人材育成

エプソンは、社員の命を守る安全衛生教育を最も重要な教育の一つに位置付けています。その特徴は、一般者層、管理監督者層、それぞれの階層や役割に応じた教育カリキュラムを充実させている点です。一般者層にはリスクアセスメントや危険予知訓練などの実用技法、管理監督者層には職場を統率するスキルの習得、専門者には実践的なスキル向上に主眼を置いて、全社共通で教育カリキュラムを運用しています。

2024年度の教育延べ実績として、国内一般者層28,451人、海外一般者層、48,003人、管理監督者層3,187人、専門者層(安全管理者、化学物質管理者など)を2,025人が受講し、合計で約8万人が安全衛生に関する教育を受講しました。

火事・自然災害への取り組み

エプソンでは、全社重要リスク制御計画に基づき、火災・震災・風水害などへの備えおよび発生時の人命救護・被害拡大防止・復旧の各対策について、定期的な見直しと継続的な訓練を実施し、実効性の検証とさらなる向上を図っています。

災害発生時の初動対応

災害発生時またはその恐れのある場合に、災害対策・措置を指揮するために、国内外のグループ各拠点が主体となり防災本部を設置します。設置した場合、セイコーエプソン総合災害対策本部事務局に第一報として直ちに報告します。その際の報告事項は下記の通り定めています。

- 従業員の安否状況(本人)

- 建物・設備の被災状況

- 操業への影響

- その他防災本部長が報告の必要があると判断した情報

各被災状況の情報収集にあたっては、インフラ途断へのリスクを考慮した複数の手段にて国内外から報告が入る体制にしています。従業員の安否確認にあたって、国内拠点は、昨今の自治体単位での局所災害にも活用できるよう、安否情報システムの権限を拠点担当者にも付与をして、全社レベルのみならず拠点単位で安否確認や情報連絡の発報ができる体制を整えています。また、海外拠点においても自然災害に対する安否確認を実施しており、昨年まで製造拠点のみを安否確認の対象としていましたが、今年度から販売拠点も対象とし、全世界のエプソングループの従業員に対して安否確認ができるよう仕組みを整えました。

総合災害対策本部事務局は、各拠点の報告内容を確認し、被害が広範かつ大規模である場合、または各拠点から要請がある場合には、総合災害対策本部を設置します。同本部は各拠点の被災状況の把握の他、各防災本部に対する総合的指針を出し、復旧のための速やかな支援・処置を行います。また、復旧見込みをとりまとめ、社内外に告知します。各防災本部の初動対応が完了し次第、速やかにBCPに移行する仕組みとなっています。

災害への備え

火災については、国内外の拠点において自衛消防団が活動しており、有事の際は救護活動および諸施設、設備などの被害を最小限に食い止める役割を主導的に果たせるよう、定期的な訓練を重ねています。また、国内拠点の全ての従業員を対象に、初期消火対応に備えた消火器訓練を実施しています。

その他災害全般については、拠点ごとにハザードマップ等を元にリスクを抽出し、対応した訓練計画を策定しています。訓練は全社員を対象とし、職場単位での災害時のシミュレーションに従い、実際に避難や消火活動を行います。

体制面では、全社に発布する初動体制の整備指針について定期的に見直しを行っており、都度各拠点で落とし込みを行い、最適な体制を整えています。

感染症への備えはこちら

施設保安管理の取り組み

エプソンは、エプソングループ労働安全衛生基本方針に基づき、構内建物設備の不備による事故防止のための施設保安管理活動を行っています。

施設保安とは、建物および建物設備(電気設備、空調衛生設備、造排水設備、防災設備、通信設備、生産機械等へのガス・薬品等供給設備など)について、海外を含めたエプソングループ全てを対象とした安全管理のことです。建物および建物設備を健全に維持し、火災や地震での損傷が最小限となるよう計画・維持し、それにより社員および関係する人々の安全を確保することで、エプソンの企業活動を継続し、商品・サービスをお客様にオンタイムでお届けすることにも役立ちます。そのために、エプソンの施設保安活動ではさまざまな安全対策を講じています。

具体的には、建物および建物設備を新設・改修・撤去する場合、事前に安全審査を行い想定される不具合を洗い出し、設計に反映しています。また工事中の安全管理はもちろん、使用前の安全審査も実施し、設計通りに建物および建物設備ができているかを確認します。不具合があれば改善し、改善されないと使用できない仕組みとなっています。

安全審査を行う上で、関係法令を遵守することはもとより、エプソン独自の基準を定め、過去の事故や不具合事例の再発防止を行うことで、より安全な建物および建物設備の構築に努めています。

工事を実施・推進する上で、多くの場合、社外のお取引先様に協力をいただきます。委託においては、工事に関するルールの徹底、入出場管理、機密保持管理、作業上の安全指導など、安全管理の徹底を図っています。また、お取引先様を対象とした安全連絡会を実施することで意識の高揚も図っています。

社員に対し施設管理に必要な公的資格の取得促進および施設管理水準の維持向上を図るため、教育計画を作成し専門的な教育を継続的に行っています。特に電気安全に関しては、エプソングループ独自の電装技術員制度を制定・運用しています。国内外拠点の職場内で使用する機械について社員が保守保全を行う場合、電装技術員でなければ電気を取り扱うことができないなど、電気安全管理の維持向上に努めています。

以上の活動を行いながら今後も事故、労働災害ゼロを目指していきます。