内部統制システム

エプソンは、「経営理念」を礎とした「エプソンウェイ」を定め、グループ全体で共有しています。また、「エプソンウェイ」に基づきグループ全体の業務が適正に行われるよう「内部統制システムの基本方針」を定めており、グループ全体の整備レベルが着実に向上するよう努めています。

グループガバナンス

エプソンは、グループマネジメントの基本を「商品別事業部制による事業部長の世界連結責任体制と、本社主管機能のグローバル責任体制」とし、事業オペレーション機能を担う子会社の業務執行体制の整備に関する責任は各事業部門の責任者が負います。また、グループ共通のコーポレート機能などについては本社の各主管部門の責任者が責任を負うことにより、子会社を含めたグループにおける業務の適正化に努めています。

コンプライアンスマネジメント

エプソンが目指しているのは「エプソンウェイ」に基づき、全てのステークホルダーの皆様と信頼関係を築きながら、持続的にお客様の期待を超える価値を創造する企業活動を行うことです。この信頼関係を維持・強化するため、経営の透明性・公正性を高め、さらに迅速な意思決定により実効性を踏まえた適切なコンプライアンスマネジメントを推進しています。

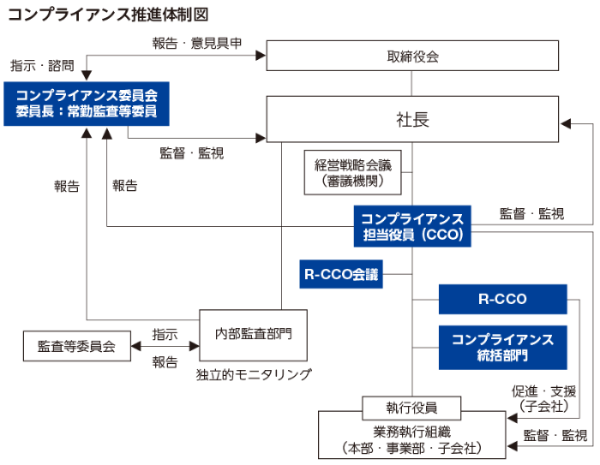

コンプライアンス推進体制

コンプライアンス委員会は、取締役会の諮問機関として社外取締役6名全員および常勤監査等委員である取締役1名で構成しています。委員長は常勤監査等委員が務め、コンプライアンス活動の重要事項について審議し、取締役会に報告・提案することで業務執行を監督・監視しています。コンプライアンス担当役員(CCO:Chief Compliance Officer)は、コンプライアンスにおける業務執行全般を監督・監視し、コンプライアンス委員会にその状況を定期的に報告します。

コンプライアンスの推進・徹底は、社長指揮のもと、コンプライアンス統括部門が、各事業および子会社と協働で、グローバルに推進します。この統括部門は、コンプライアンス推進全般をモニタリングし、必要に応じて、是正・調整を行い、コンプライアンス活動の網羅性と実効性を高めるよう努めています。

通報制度・通報窓口

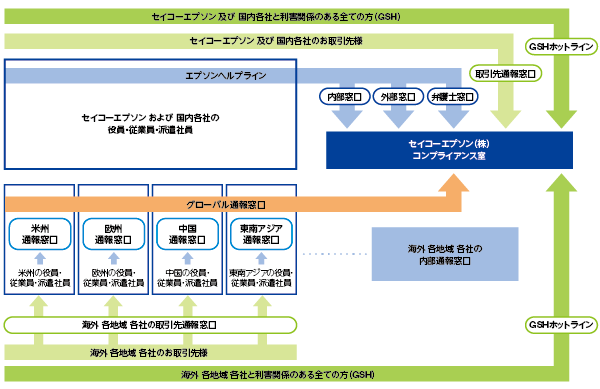

エプソンは、把握が難しいコンプライアンス問題を早期に把握するため、役員・従業員および派遣社員からの情報を入手する手段として、通報窓口を設置し、その中から懸念される事案について報告が上がる仕組みを整えています。企業行動原則とエプソングループ通報制度規程に、通報情報の厳格な管理と通報者への不利益な取り扱いや報復行為等の禁止、匿名性の確保などの通報制度の守るべき基本を定め、当社および米州・欧州・中国・東南アジア含む全てのグループ会社はこれに基づいて通報窓口を設置しています。

また、通報窓口について、エプソングローバル社員行動規範で定めるとともに、イントラネットでの開示、コンプライアンス月間(毎年10月)やe-ラーニング研修などを通じ、役員・従業員および派遣社員への周知と窓口利用を促しています。

さらに、サプライヤーなどの外部のビジネスパートナーからの通報を受け付ける「取引先通報窓口」を、当社および世界各地にある全てのグループ会社が設けているほか、2025年4月に全ての利害関係者からの通報を受け付ける「グローバルステークホルダーズホットライン」を開設しました。

社外からの通報を受ける窓口でも、エプソン社内の通報窓口同様に、通報情報の厳格な管理と通報者への不利益な取り扱いや報復行為等の禁止、匿名性を確保し、運用しています。

取引先通報窓口は、サプライヤーガイドラインやサプライヤー説明会などにおいて紹介するとともに、利用を促しています。

グループ全体の通報状況は、通報者が特定されない形で、定期的に取締役会、監査等委員会、コンプライアンス委員会および経営戦略会議に報告しています。

取引先通報制度の詳細はこちら

グローバルステークホルダーズ(GSH)ホットラインはこちら

人権関連の相談・通報については、以下のように対応しています。

役員・従業員および派遣社員:エプソン・ヘルプライン、ダイバーシティに関する相談窓口等の通報窓口・相談窓口で受付

サプライヤーやその他の外部のビジネスパートナー:「取引先通報窓口」で受付

全てのステークホルダー:一般社団法人 ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)が提供する対話救済プラットフォームによる受付

JaCERへの相談通報の詳細はこちら

国内における対応体制

国内グループ会社の役員・従業員および派遣社員を対象とし、社内に連絡する内部通報窓口、第三者機関である外部会社に連絡する外部通報窓口、外部の弁護士に連絡する外部弁護士通報窓口の3つの通報先を持つ「エプソン・ヘルプライン」を設置しています。エプソン・ヘルプラインの利用方法は、「エプソン・ヘルプライン利用の手引き」としてイントラネットに明示するとともに、研修などの機会を通じて役員・従業員および派遣社員に周知しています。また、電子メールや電話などの連絡方法を設けており、24時間、365日での通報を可能としています。寄せられた通報案件については、調査を実施し、必要な場合は是正措置を行います。当社は、2006年の公益通報者保護法施行以前から、従業員および派遣社員からの通報窓口を開設しており、通報制度の整備を率先して実施してきています。2022年6月に施行された改正公益通報者保護法に対応し、公益通報業務従事者の指定や退職後1年以内の従業員および派遣社員からの通報に対応して参りました。外部コンサルタントの評価等によって最新の社会情勢や規制動向をとらえ、積極的に仕組みの整備・改善を実施し、運用しています。

国内通報窓口の2024年度の受付件数は144件で、前年度から1件増加しました。通報の内容としては、社内ルールへの違反や不正、違法行為の可能性の指摘などがあり、これらについては適切に対応しています。役員・従業員および派遣社員に対しては、「エプソン・ヘルプライン」とは別に具体的な事案別相談窓口を設けることで、相談しやすい環境整備・運用に努めています。

事案別相談窓口一覧

| ハラスメント相談窓口 | 管理職よろず相談窓口 | 長時間労働相談窓口 |

| キャリア相談窓口 | ダイバーシティーに関する相談窓口 | 女性の健康に関する相談窓口 |

| 従業員相談室 | 腐敗(賄賂)規制&競争法に関する相談窓口 | インサイダー取引相談窓口 |

海外における対応体制

米州・欧州・中国・東南アジア含む全ての海外グループ会社においては、役員・従業員および派遣社員が通報できる通報窓口を設置しています。各通報窓口では、各国・地域の法規制に準拠し、通報情報の厳格な管理と通報者への不利益行為の禁止しており、匿名での通報も行えるように対応しています。

さらに、海外グループ会社の経営層のコンプライアンス問題について、当社が直接受け付ける仕組み「Epson Executive Compliance Hotline(グローバル通報窓口)」を導入し、グループ全体の通報制度の網羅性・実効性向上を図っています。

リスクマネジメント

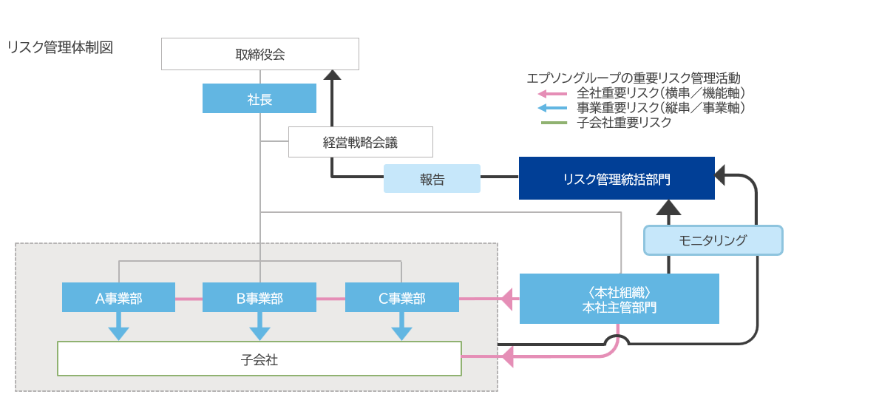

エプソンは、「内部統制システムの基本方針」に基づき、子会社を含むグループ全体のリスク管理の総括責任者を社長とし、グループ共通のリスク管理については本社主管部門が各事業部門および子会社と協働してグローバルに推進し、各事業固有のリスク管理については事業部長が担当事業に関する子会社を含めて推進する体制としています。リスク管理統括部門は、グループ全体のリスク管理全般をモニタリングおよび是正・調整し、リスク管理活動の実効性を確保しています。これらのリスク管理体制は、エプソングループリスク管理基本規程で定めています。

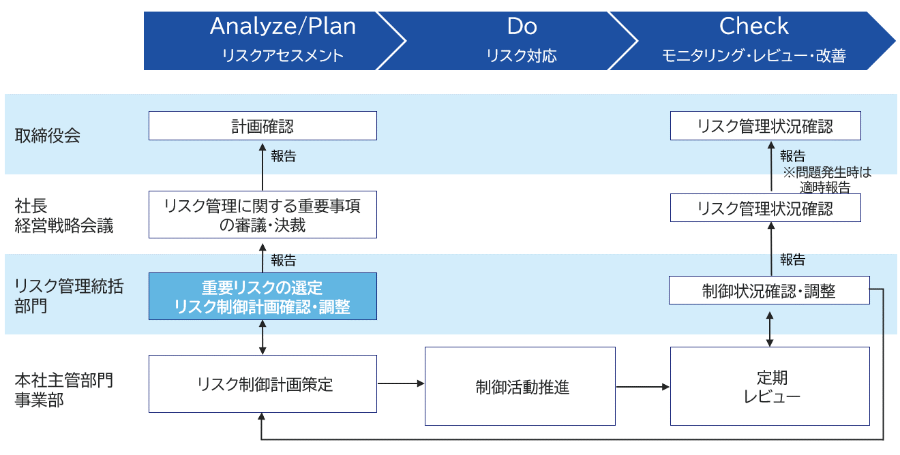

リスク管理体制図

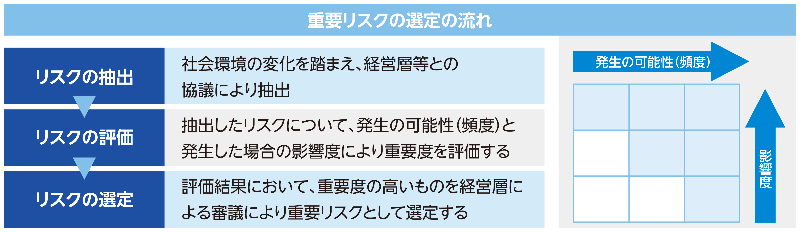

贈収賄・腐敗行為・カルテルなどの不正行為に加え、情報の透明性、知的財産の保護、公正な競争、内部通報者の保護、責任ある鉱物調達、プライバシー保護など、RBA(Responsible Business Alliance)行動規範に基づく幅広い倫理的リスクを重要な経営課題と認識しています。これらのリスクは、内部統制フレームワーク「COSO*」やリスクマネジメント国際規格「ISO 31000」を参考にしたリスク評価により優先度を定め、エプソングループオペレーションに重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを「全社重要リスク」、事業オペレーションに重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを「事業重要リスク」、また子会社オペレーションに重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを「子会社重要リスク」として特定しています。

* COSO:ビジネスの倫理観を高め、内部統制を実施し、企業統治などを目的とした組織委員会

その特定した重要リスクに対し、制御計画の立案・実行と進捗状況のモニタリングを定期的に行っています。制御活動の有効性については、「全社重要リスク」は四半期ごとに、「事業重要リスク」「子会社重要リスク」は半期ごとに定期評価を実行していることに加え、常にリスク環境のモニタリングに努め、重大化しうる変化を認識した場合には、リスクを分析・評価し、必要に応じて重要リスクとして扱うよう制御計画を見直し、実効性の確保に努めています。また、社長はリスク管理に関する重要事項を四半期ごとに取締役会に報告しています。さらには、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会、環境など、グループ内外の多様なステークホルダーに対して説明責任を果たすとともに、リスク管理の透明性と実効性の向上に継続的に取り組んでいます。

重要リスク制御活動の管理サイクル

危機管理

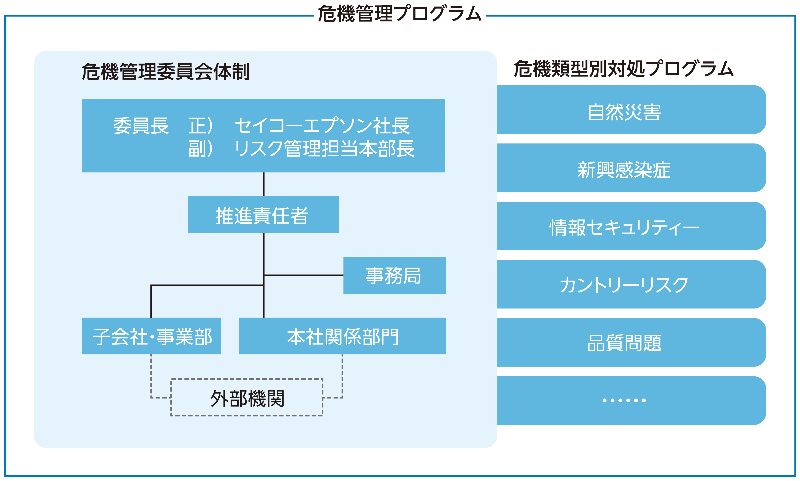

エプソンでは平時より、グループ経営に重大な影響を及ぼすと想定されるリスクの発現に迅速に対処するため、 社長を委員長、リスク管理担当本部長を副委員長とする危機管理委員会の体制と初動対応手順を定めた危機管理プログラムを整備し、有事に備えています。

有事に際しては、該当する危機類型を主管する本社部門の本部長が推進責任者となり、委員長の直接確認による迅速な意思決定に基づく対処が可能な体制を立ち上げます。危機管理プログラムには、想定されるリスクの内容に応じて初動手順を定めた危機類型別対処プログラムがあり、関係組織はこれに沿って速やかに、一丸となって事態の把握・分析・被害の拡大防止等の対策立案と対応に当たります。また必要に応じて弁護士やコンサルティング会社、行政当局といった外部機関の協力を仰ぎながら対応に万全を期しています。

状況の鎮静化に伴い、危機管理体制は解除されますが、復旧や再発防止措置の徹底、グループ内への水平展開といった、その後も継続される対応状況は、リスクマネジメントサイクルの中で確認され、取締役会等の会議体を通じて、社外取締役を含む経営層に定期的に報告されるとともに、危機管理プログラムの見直しやリスク制御活動における施策に反映され、新たな危機への対応力の向上を図っています。

サプライチェーン事業継続マネジメント

エプソングループでは、サプライチェーン上で災害・事故・新興感染症のまん延などの異常事態が発生した場合でも、お客様に対する商品・サービスの供給責任を全うし、事業の被害損失を最小限に抑えることを目的として、BCP(事業継続計画:Business Continuity Plan)を策定しています。また、これらBCPを適切に維持・改善するための「サプライチェーンBCM(事業継続マネジメント:Business Continuity Management)」を推進しています。

エプソングループのサプライチェーンBCM

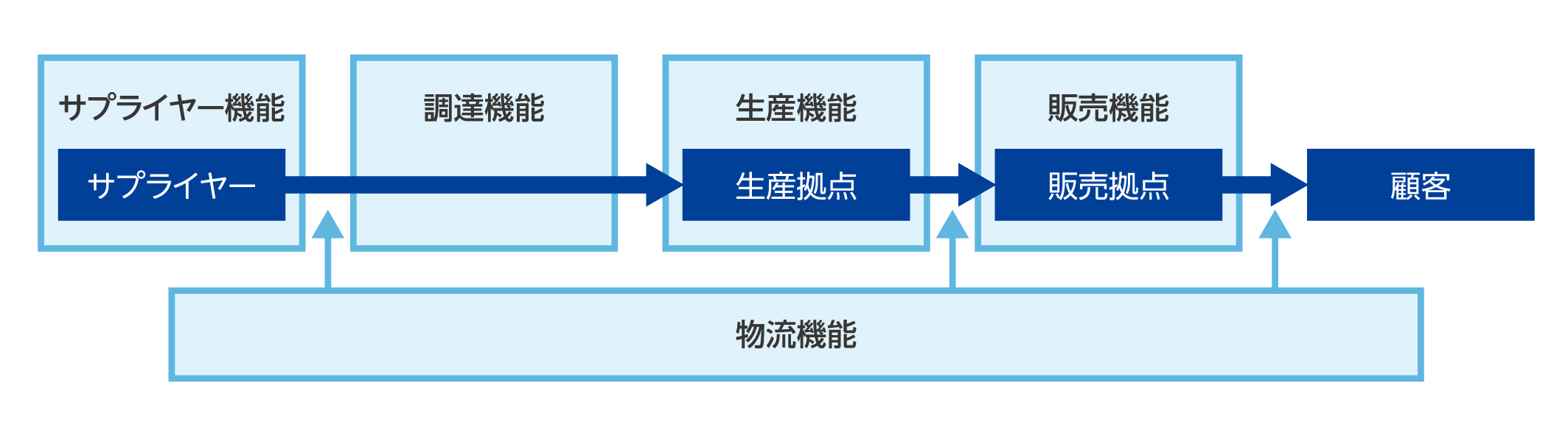

エプソンは、高度化・複雑化するサプライチェーンに起こりうる有事・リスクに対し、リスクに強く、レジリエンスの高い、持続可能性のある、より強固なサプライチェーンを確立するため、「機能分散」 「代替手段確保」 「強靭化」 を基本的な考え方として定めています。また、サプライチェーン上の機能を5つ(サプライヤー、調達、生産、販売、物流)に区分し、それぞれに設定した重点項目を強化しています。

| 機能 | 取り組みの重点項目 |

|---|---|

| サプライヤー | 事業継続マネジメント(BCM)の構築と事業継続計画(BCP)により、サプライヤー自身の供給継続力を強化いただく |

| 調達 |

調達先複社化、代替調達品確保、長期調達契約、パートナーシップ強化、部品・原材料の在庫保持 *材料や部品(直接材)および間接材も対象 |

| 生産 | 分散生産体制の強化、ファシリティの強靭化、感染症予防対策の強化、製品在庫の確保 |

| 販売 | オペレーション拠点・人的資源・ITのバックアップ体制確保 |

| 物流 | 船会社との関係強化による枠取り、出荷計画の管理精度向上、物流手段(輸送業者・輸送ルート・倉庫機能)の複数化 |

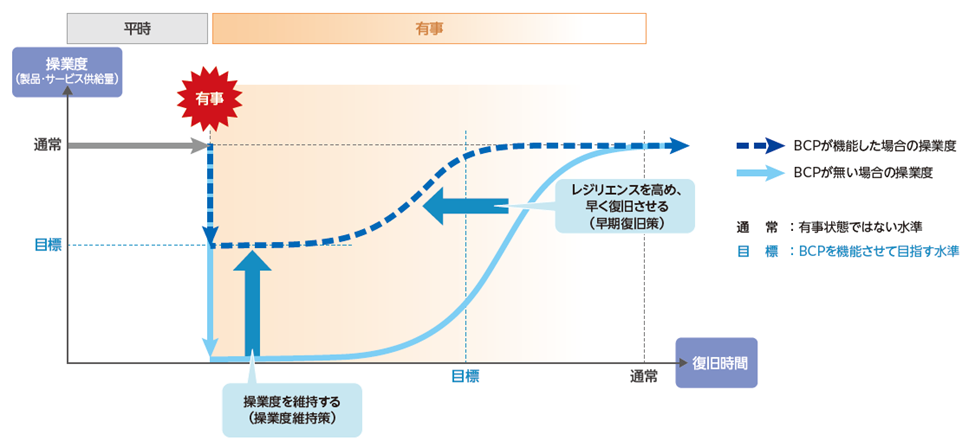

BCP(事業継続計画:Business Continuity Plan)の概念

グラフの縦軸は操業度を示し、横軸は時間軸を示しています。有事が発生した場合には、操業度が低下し、その期間が続くことになりますが、BCMの取り組みにより、有事の際にも操業度をできるだけ高い水準で維持、あるいは停止時にはできるだけ早く復旧させることが可能となります。

サプライチェーンへの対応

2019年以降の感染症拡大、世界規模の半導体不足、輸送力の不足など、サプライチェーン途絶リスクは我々の想定をはるかに超えるものでした。さらに、各地の紛争ぼっ発および長期化、さまざまな地域に存在する地政学リスク、災害リスクなど、サプライチェーンを取り巻く環境におけるリスクは解消されておらず、むしろ、その規模や範囲は拡大し、深刻化しています。

エプソンは、高度化・複雑化するサプライチェーンに起こりうる有事・リスクに対して、リスクに強く、レジリエンスを高め、持続可能性のある、より強固なサプライチェーンを確立する為、「機能分散」「代替手段確保」「強靱化」を基本的な考え方として定めています。また、サプライチェーン上の5つの機能について、以下の対応を進めています。

- サプライヤー

サプライヤー自身の供給継続力強化に向け、平時よりサプライチェーン上で異常事態が発⽣した場合に事業の被害 損失を最⼩限に抑えることを⽬的とした管理の仕組み(事業継続マネジメント:BCM)を構築と、有事における様々な側⾯から対策を講じた行動計画(BCP)を策定を依頼します。 - 調達

サプライチェーン情報を更に深堀り調査し、リスク検知力を高めます。そして、効果的かつ実効性の高い調達リスク回避策(予防策)を実践し、部材の安定調達を実現します。

複数調達ソースの確保、代替品評価の拡大、BCP在庫の確保、それを実現するためにパートナーとの信頼関係の強化を進めます。 - 生産

新たな感染症等のパンデミックに備え、従業員の安全を最優先とし、生産影響を最小限に抑えるための予防ガイドラインを制定しました。

製品供給責任を果たすため、分散生産体制の構築を進めます。また、各事業の基幹部品製造を担う国内生産工場をはじめ全ての生産工場の更なる強靭化を進めます。 - 販売

有事発生時、販売機能に影響を与えない予防要求水準の明確化と販売物流ガイドラインを制定します。製品供給責任を果たすため、販売物流ガイドラインに沿った運用を進めます。 - 物流

パートナーとの更なる関係強化とともに、物流の可視化を進め、製造・販売拠点間の情報連携を強化し、お客様の要望に応えられるデリバリーを実現します。

輸送ルート、船・航空便・拠点倉庫など、物流手段・方法の複数化を進めます。また、全ての事業製品における積載効率アップ活動を継続し、物流リスクの軽減、物流効率の向上と共に環境負荷軽減を進めます。

内部監査

内部監査部門は、リスク管理、内部統制および経営管理方法の有効性、効率性ならびに遵法の観点から、全ての事業部・本部および国内・海外の子会社・関係団体を対象として、行動原則に則って、コンプライアンス(企業倫理)違反が無いか確認、自律的内部統制を促進する監査を実施し、顕在化した問題点についてはフォローアップ監査により改善状況を確認することで、経営におけるリスクを極小化する活動を行っています。また、グループガバナンスの観点から、欧州、米州、中国、東南アジアの各地域統括会社の監査部門と連携し、グループ全体の内部監査を統括しています。

監査対象先については、事業部・本部、国内・海外子会社、関係団体全てを対象に重要性判断を行い、組織体ごとのリスク評価に照らして有効性・効率性をふまえ監査サイクルを定めて毎年選定し、計画的に監査を実施しています。2024年度は、17の監査対象先に監査を実施し、検出した37件の指摘事項に対して具体的な改善助言を行いました。2025年度については82の組織にグルーピングしたうえでリスク評価を行ない、監査対象先を選定して監査を実施します。

財務報告に関わる内部統制

財務報告の信頼性を確保するための内部統制(J-SOX)の監査を毎年実施しています。監査対象の当社事業部および子会社は、内部統制の整備・運用を自己評価し、J-SOX主管部門が評価結果の有効性を担保する「自律分散型」の評価を実施しています。監査対象外の当社事業部・子会社・関連会社は、内部統制の自己点検を実施し改善を行っています。