ダイバーシティ

考え方

Empowering Diversity, Creating Value : 多様性を価値に変える

エプソンは、創業以来大切にしてきた「創造と挑戦」の精神を礎に、世界中から多様なバックグラウンドや視点を持つ人材が集い、それぞれが自身の役割やプロジェクトに責任を持ち、主体的に価値創出に取り組んでいます。この多様性が組織の創造力を高め、持続的な企業価値の向上を支えると私たちは信じています。

具体的な取り組み

| 課題 | 取り組みの方向性 | 主な施策 |

|---|---|---|

| ジェンダー平等 |

性別などの属性によらず社員一人ひとりが能力を最大限発揮している状態を目指す。今あるジェンダーギャップを解消し、新たなジェンダーギャップを作らないために、女性への動機づけと、管理職を中心とした全社の意識改革を進め、行動変容につなげる。 |

・女性リーダー向けキャリア自律研修 -社長との対話会 -社内外ロールモデルとの対話 など ・女性ベテラン層向けキャリア応援施策 ・外部研修を活用した次期経営層の育成 ・新任管理職向け「ダイバーシティ マネジメント研修」 ・グループ全体でダイバーシティを推進するための「事業部・本部担当者会議」、国内グループ会社との「ダイバーシティ協議会」

|

| インクルーシブな障がい者活躍 |

「障がいの有無に関わらず、個々の役割に応じたステップで挑戦し、成長し続けることで、成果創出に貢献している状態」を目指し、グループ全体でのインクルーシブな障がい者活躍を実現する。また、2030年度実雇用率3%を目標としている。 |

・ともに働く職場づくり ・特例子会社における活躍機会拡大とグループ内へのノウハウ展開 ・障がい者活躍相談窓口での対応

|

| 働く場所・時間の柔軟化 |

働く場所と時間の選択肢を拡充し、仕事と生活の調和を図りつつ、働く意欲・生産性も高め、より一層の成果創出を目指す。 |

・在宅勤務制度の進化 ・在宅勤務における出社目安ガイドラインの設定 ・フレックスタイム制におけるコアタイム廃止 |

| 育児・介護・不妊治療等との両立 |

社員がやりがいを持ち、さまざまなライフステージの変化に適応しながら活躍し、価値創造し続けられる環境を実現する。 |

・両立社員のロールモデルインタビュー記事を社内イントラネットへ掲載(育児・介護との両立) ・育児と仕事の両立支援 -両親学級セミナー -男性育休促進活動(PAPA UPプロジェクト) ・管理職向け「介護と仕事の両立研修」 ・不妊治療に関する休暇・休職制度の導入 |

ジェンダー平等

活動方針

自然に各階層に満遍なく女性がいる状態を早期かつ確実に実現します。その実現に向けて「既にあるギャップを解消する」、また、「新たなギャップを作らない」ための取り組みを進めています。

女性活躍推進法行動計画の改定(2023年度から2025年度の3年計画)

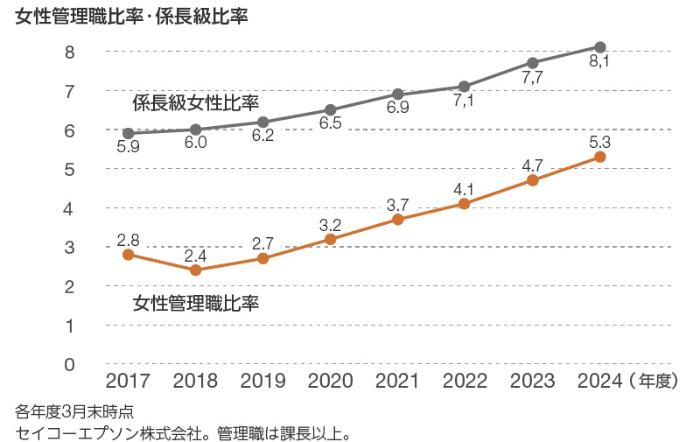

・2026年3月までに女性管理職比率8%、女性リーダー級(係長相当)比率10%を目指します。

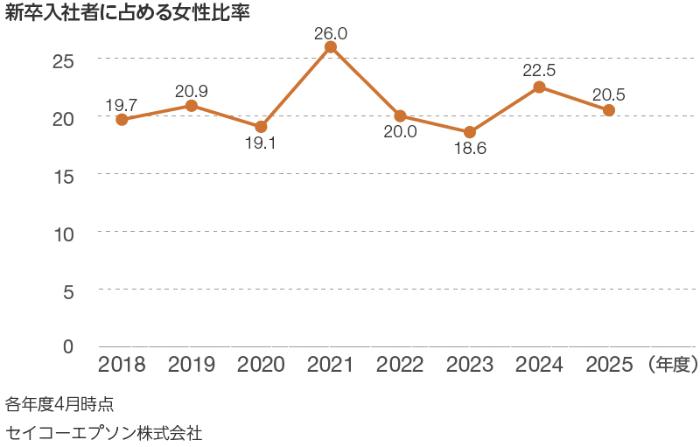

・新卒採用のうち女性比率25%以上を目標とし、採用活動を行います。

・年間の有給休暇取得日数(積み立て年休含む)20日を目指します。

・育児休業取得率について男女とも100%を目指します。

行動計画の目標達成に向けて、以下のような女性向け施策を展開しています。これらの取り組みにより女性管理職、その候補者層は年々増加していますが、引き続き目標の達成に向けて活動を継続していきます。

女性リーダー向けキャリア自律研修

リーダークラスの女性社員には、「身近にロールモデルがいない」、「男性によって築かれてきた画一的なリーダーシップ像に合致しなければ管理職が務まらない」という思い込みなどの悩みがあることが、アンケート結果などから明らかになっています。多様なリーダーシップ像を理解し、自身の強みを認識し、管理職に挑戦してみようと思うきっかけとなるような研修を、女性シニアスタッフ(リーダークラス)向けに2023年度から実施しており、この中で社長との対話会や社内外ロールモデルとの対話なども行っています。この研修の受講者44名のうち、8名が管理職に任用されています。

女性ベテラン層向けキャリア応援施策

中堅以上における昇格状況に明らかなジェンダーギャップがあることから、40歳以上の一般社員向けに昇格試験挑戦を応援する施策(※昇格試験は平等に審査)を2021年度より実施しています。「キャリア自律研修」により自身のキャリアを振り返り、更に「ポータブルスキルアップ研修」を行って業務スキルの向上を図っています。また、昇格試験に求められる文章力やプレゼンテーションスキルの強化を狙い、「論文講座」、「面接対策講座」を実施しています。

メンターサービスを活用した女性若年層向け施策

若年層の男女で、キャリアアップに対する意欲に差があることが、アンケート結果などから分かっています。ロールモデルが少ないためキャリアが描けず、チャレンジに消極的なことが要因の一つとして挙げられます。女性若年層向け施策として、複数のロールモデルとのメンタリングやキャリア研修、社内の管理職との対話会を通してキャリアを考えるきっかけづくりを行っています。また、社内の若年層女性同士の対話会を実施し、ネットワークづくりを応援しています。

育児・介護・不妊治療等との両立

活動方針

社員がやりがいを持ち、さまざまなライフステージの変化に適応しながら活躍し、価値創造し続けられる環境の整備に向けた施策を立案し、実施します。

具体的な取り組みは以下のとおりです。

育児と仕事の両立支援

家庭と仕事の両立に悩んでいたり、ロールモデルが周りにいないという声が社内から多く聞かれます。育児や介護と仕事を両立する社員にスポットを当て、ライフを大切にしながらどのようにキャリアを歩んでいるのか、両立を目指す社員のヒントになるさまざまなロールモデルのインタビュー記事をイントラネットに掲載しています。

また、これからパパ・ママになる、または育児中の社員を対象とした「両親学級セミナー」を開催しています。育休前の心構えから、職場復帰後に仕事と育児の両立を実現するための考え方など幅広いトピックについてお互いの悩みや不安を話し、共感し、勇気づける機会を提供しています。

男性育休促進活動(PAPA UPプロジェクト)

性別によらず公平に育児に関わり、仕事との両立ができる会社になることを目指し、当事者だけではなく会社全体で「育児休職を取得することが当たり前」の風土醸成に取り組んでいます。その第一歩として、育児・介護休業法改正施行に合わせ、2022年度より男女ともに対象者全員が育休を取得することを目標として掲げ、男性の育休取得率は、2022年度97.2%、2023年度85.2%、2024年度91.6%となりました。引き続き取得率100%を目指すとともに、さらに男性の取得日数を伸ばす活動を継続していきます。

介護と仕事の両立支援

介護と仕事を両立することに不安を感じている社員が多くいることが全社アンケートの結果から明らかになっています。介護に関する社内の相談窓口を設けるとともに、2023年度はグループ全管理職向け「ダイバーシティ・マネジメント研修」を介護と仕事の両立をテーマに実施しました。また、2024年度には、地域包括支援センターの方を招き、社員向けに介護と仕事の両立研修会を実施し、介護への備えや初動対応などについて学ぶ機会を提供しました。

不妊治療に関する休暇・休職制度の導入

「精神面での負担」「通院日程調整」「体調、体力面での負担」の3点を主な課題と捉え、安心して不妊治療と仕事を両立できる環境整備に取り組んでいます。その第一歩として、2022年度には特別休暇の付与と休職制度を拡充しました。「ライフサポート休暇」は年5日間の有給休暇で、1日または半日単位で分割して取得可能とし、「ライフサポート休職」は3年度の期間に通算365日間の休職を認めるものです。同時に、不妊や不妊治療に対する職場の理解促進、ハラスメント防止に向けた意識啓発をすることで、制度を作るだけでなく制度が使いやすい風土づくりを進めていきます。

在宅勤務制度

育児・介護との両立支援として導入した在宅勤務は、対象を全社員へと広げ、更に働く場所の選択肢が広がり、柔軟な働き方が可能になっています。

ベビーシッター補助

2005年10月から、ベビーシッターサービス利用について、一定の会社補助を行っており、段階的に補助額を引き上げ、現在は月16時間分まで全額会社で補助しています。

待機児童対策

近年、首都圏のみならず、主要事業所がある長野県内でも待機児童が発生しています。そのため、社員が住む地域にある企業主導型保育園との提携を進めています。(2025年7月時点 8園)

社外からの評価

ダイバーシティ指標(2025年3月時点)

女性従業員比率・女性管理職比率

| グループ計 | 日本国内計 | 海外計 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |

| 正規従業員の割合 | 54.5% | 45.5% | 80.1% | 19.9% | 45.0% | 55.0% |

| 管理職の割合 | 83.1% | 16.9% | 93.8% | 6.2% | 74.6% | 25.4% |

* 管理職は課長以上

男性労働者の育児休暇取得率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| 50.8% | 97.2% | 85.2% | 91.6% |

(注)2021年度までは、育児休業取得者数/制度対象者。2022年度以降は、公表前事業年度において配偶者が出産した労働者数に対する、公表前事業年度において育児休業等をした労働者数の割合

セイコーエプソン株式会社元籍

全労働者の男女の賃金の差異(%)

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| 75.7% | 76.7% | 76.8% | 77.5% |

(注)男性の賃金に対する女性の賃金の割合

セイコーエプソン株式会社正規従業員(元籍)

賃金制度上、同一資格等級での男女の賃金差異はないが、上位職位・資格等級に占める女性の割合が少ないことが差異の主な理由。管理職層における賃金差異は98.2%

インクルーシブな障がい者活躍

エプソンが目指す障がい者活躍

エプソンは障がい者活躍を重要なダイバーシティ課題の一つとして位置付け、「障がいの有無に関わらず、個々の役割に応じたステップで挑戦し成長し続けることで、成果創出に貢献している状態」を目指しています。その実現に向け、障がいのある方々との接点づくりや情報発信に積極的に取り組むとともに、特例子会社の新規事業開拓などを進め、障がい者の採用と活躍につなげていきます。

具体的取り組み

・ともに働く職場づくり

-「知る」ことを目的としたe-learningや管理職向け障がい者活躍研修の実施

-障がい者活躍推進キーマンが意見交換するワークショップの開催

-発達障がいをテーマにした社外イベントの開催

-発達障がいを含む障がいのある学生の就労体験

・特例子会社における障がい者の活躍機会拡大とグループ内へのノウハウ展開

- オフィス補助業務を中心とした新規事業開拓

・障がい者活躍相談窓口での対応

職場マネジメント課題や合理的配慮について

意見を交わしたワークショップ

発達障がいをテーマにした小児科専門医の講演会

発達障がいの特性を自分ごととして体感する

VR体験会

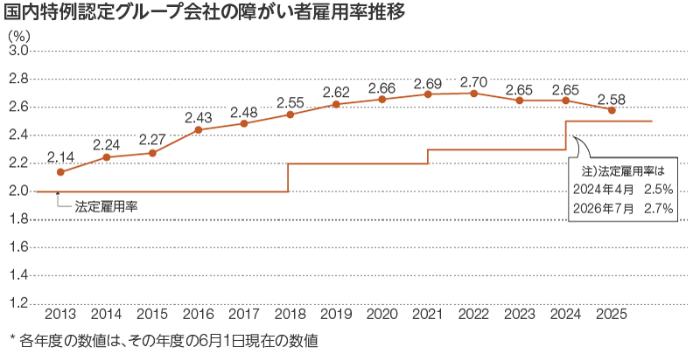

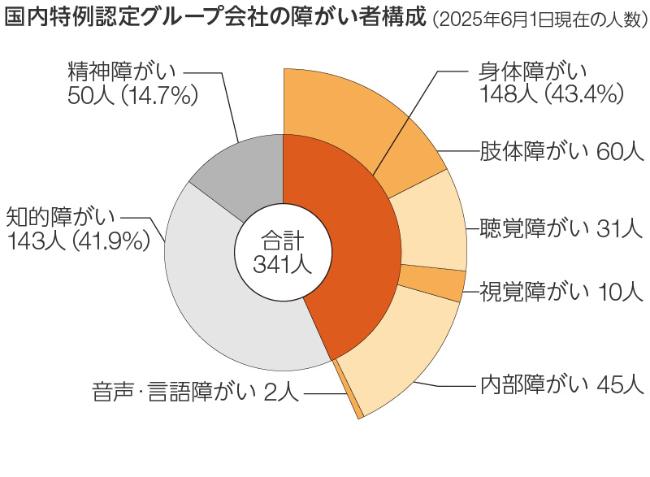

2030年度実雇用率3.0%を目標に掲げ、グループ全体で障がい者雇用に取り組んでいます。 *2025年6月1日時点のグループ雇用率は2.58%

特例子会社の取り組み

エプソンは全国に先駆けて特例子会社の認定を行いました。1983年にエプソンミズベ、2001年に2社目となるエプソンスワンを設立し、エプソンの障がい者雇用を着実に推進してきました。40年以上の経験とノウハウを生かし、それぞれの障がい特性に合わせた業務準備を行っています。また、新規事業開拓により能力や適性を活かし活躍できる環境づくりや個々の成長に向けた取り組みを具体化し推進しています。

エプソンミズべ株式会社

現在6拠点156人(2025年6月1日現在)の障がいのある社員が、オフィス・製造・環境リサイクルなど幅広い分野で活躍しています。

とりわけ2008年から展開しているビルクリーニングは、エプソンミズベの中核業務として2025年3月現在70人の規模に成長・定着しています。また、2017年からはペーパーラボのアップサイクルモデルラインにおける障がい者雇用機会を拡大し、古紙分類・ペーパーラボオペレーション・DFPを活用した名刺・ノート作成など、環境負荷低減と障がい者雇用促進に取り組んでいます。現在では、精神・身体障がいがある方の採用拡大を見据え、業務支援のITツールを活用しながら、オフィス業務の拡大を推進しています。

また、エプソンミズベは、職業能力の向上を目的にアビリンピック(障がい者技能競技大会)に積極的に参加しています。2024年度は3名が全国アビリンピックに出場し、オフィスアシスタント種目において見事銅賞を獲得しました。出場を目指す選手の姿、アシストする職場の取り組みが障がいのある社員の励みとなり職場の活力に繋がっています。

平林昌也さん(エプソンミズベ)

エプソンスワン株式会社

東北エプソン(株)の構内に拠点を置き、26人(2025年6月1日現在)の障がいのある社員が、防じん衣クリーニング、東北エプソン(株)内のビルクリーニング業務、そして2020年10月からペーパーラボアップサイクル業務として紙資源循環の工程請負(原料紙仕分け作業)を担当しています。

防じん衣クリーニングは設立時からの事業であり、セイコーエプソン(株)の複数拠点及び地域企業の防じん衣を受け入れています。

また、エプソンスワンでは人材育成にも注力しており、その一環としてアビリンピックのビルクリーニング種目に挑戦しています。2014年度から毎年挑戦を続けており、11年目となる2024年度は、山形県大会で見事優秀賞に輝き全国大会へ出場しました。日々の業務を通し培っている技能が成果として認められ、障がいのある社員の自信や業務へのモチベーションにつながっています。

グローバル人材の活躍

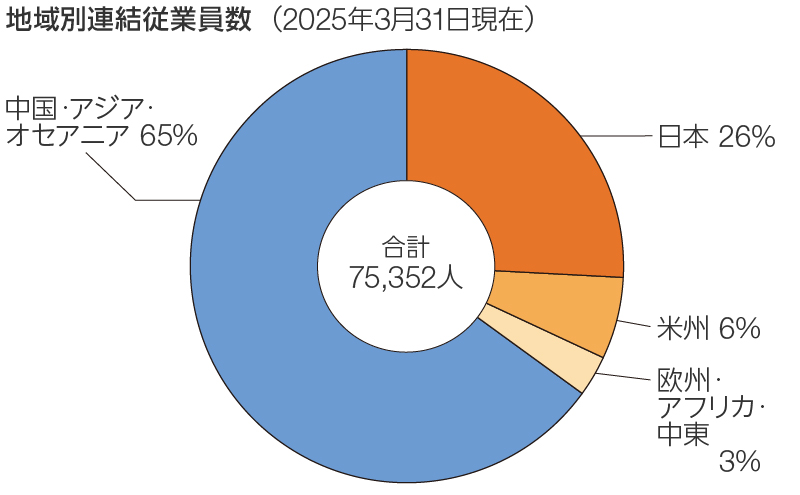

エプソンは、時代によって、地域によって、さまざまに異なるお客様のニーズを的確に把握し、誰よりも早く、柔軟に対応するために、世界各国・地域に拠点を展開しています。現在、エプソングループでは、約75,000人の社員が働いています。私たちは、各国・各地域において、それぞれの文化や習慣を尊重して活動するとともに、現地雇用や現地人材の育成・登用を進め、現地社会に貢献し、ともに発展できる関係をつくります。

お客様に価値ある製品をお届けするためには、グローバルに展開しているバリューチェーン全体が効果的・効率的に運営されることが欠かせません。そのためには、世界中に分散している様々な機能について幅広い知識と経験を持ち、全体最適の観点から各機能間の調整を行い、現場で的確・迅速な意思決定ができるグローバル人材が必要です。世界各地で、共通の価値観を持って活躍するリーダー人材を育成するため、海外現地法人の経営リーダー層の養成を目的としたセミナーを毎年開催しているほか、日本から海外の現地法人へ赴任するだけでなく、海外現地法人から出向者や研修生を受け入れて、現地で中心となって活躍する人材の育成を進めています。また、海外人材についても国内と同様に、現地のトップマネジメント・人事部門と連携して役割や要件定義を行い、重要ポジション・重要人材についての後継計画・育成計画を策定しています。このような活動を基盤として、グローバル視点での最適なフォーメーションの構築に取り組んでいます。

グローバル・タレント・マネジメント

エプソンは、海外人材の登用・活用にも積極的に取り組んでいます。国内と同じ役割評価ツールにより、海外現地法人における各ポジションの役割の大きさ・重さを測り、重要なポジションを特定してその役割や要件を明らかにするとともに、それに対して年齢・性別・国籍などに関わりなく最適な人材を選任できるよう、その候補層に属するすべての人材に関して基礎情報や能力、360度評価などによる情報を収集しています。そして、これらの情報を活用して国内と同様に「人材レビュー」を行い、要員状況の確認や後継計画の検討等を現地と行っています。

これらの活動の結果、現在、海外の現地法人のうち、米国地域統括会社においては現地人材がCEOを務め、北・中・南米の傘下現地法人の経営管理や当該地域の事業オペレーションについて全面的な責任を負っています。また、東南アジアの地域統括会社についても現地人材が代表者に就任し、地域の販売オペレーションを担っています。欧州では、地域統括会社の傘下法人は全て現地人材が責任者を務めており、世界各地のいくつかの販売法人、製造法人の責任者にも現地人材の登用が進んでいます。現在、海外現地法人の取締役に占める外国人の割合は40%、CEOポジションに占める外国人の割合は66%、また、管理職において現地採用者が占める割合は90%となっています。

グローバルな人材育成への取り組み

グローバル・インキュベーション・セミナー(GIS)

グローバル・インキュベーション・セミナー(GIS)は、世界各国・ 地域の現地法人における次世代リーダー層を対象に、エプソンの経営理念やパーパスを共有し、自組織の役割、取り組む課題を考える力を養う研修プログラムです。1999年から継続しており、これまでに400人以上のメンバーがこの研修に参加し、その多くが各海外現地法人で経営幹部・管理職を務めています(2025年5月現在)。

2025年度は世界15カ国から24名の受講者が参加し、1週間の研修期間中に事業所見学、𠮷田社長との対話、事業部長からの事業戦略説明、Epson Leadership Sessionを履修しました。受講者はエプソングループにおける共通の価値観・行動様式であるエプソンウェイ(経営理念・企業行動原則等)やパーパスへの理解を深め、自分とエプソンの価値の重なりを再認識しました。Epson Leadership Sessionでは、リーダーに求められる知識やスキル、マインドを習得しました。そのうえで、エプソンの価値をさらにリードし強化していくための自職場への取り組みを考案し、経営層へ自身のアクションプランを宣言しました。また、経営層とのコミュニケーションを通して長期ビジョンや事業戦略に関する理解を深め、地域・機能・事業の異なる受講者それぞれの課題や取り組みを相互に共有しました。参加者からは、「𠮷田さんは、自分の考えを話しながら質問に答えてくれた。対話は彼のビジョンや考え方を理解するためのギャップを埋めてくれた。」、「ミッションの設定、実行プロセス、チームワークなど、さまざまな分野で役に立つと思う。」など、研修の意義や効果を評価するコメントがありました。

今後もこうした研修を継続的に実施することで、世界各国・地域の多様な人材がさらに能力を伸ばし、次世代のエプソンを支える原動力になることを目指します。

海外からの実習生受け入れ

エプソンは、海外製造拠点から、3カ月から1年間の期間にわたって日本に技能実習生・研修生を積極的に受け入れ、現地では学ぶことのできない技能・技術の習得や、事業プロセスに関する理解を深めるための教育プログラムを実施しています。

1988年からこれまでに延べ1,842人を受け入れており、2024年度にはインドネシア、フィリピン、マレーシア、タイの現地法人から40人を受け入れました。

写真は、技能実習生が自ら製作した金型で製造した部品の状態を検査している様子です。

グローバルな施設要員計画への取り組み

アジア各地の製造現地法人の施設管理に関しては、これまで日本から現地へマネジメントのできる赴任者を派遣し、施設の新設・維持・管理等を行ってきました。近時、事業の展開状況と相互の要員状況等を踏まえ、現地法人の施設管理を現地人材が行いうる体制を構築するため、日本側と現地法人側とで共同で相互の要員のレビューを行い、後継者計画を含む要員計画およびそれに基づく育成計画を作成しています。2024年度は、施設の運転や維持の技能向上、さらにマネジメントやコミュニケーション力強化を目的として、3年計画で、現地法人からの赴任者3名を受け入れています。これらの人材は、日本側の施設の運転や維持においても貴重な戦力として活躍しています。また、若手・中堅メンバーの基礎的な能力や、経験・知識の習得を目的として、短期間、技能実習の形でトレーニーを受け入れています。

社員構成・勤続年数・離職率

社員構成

| 社員男女比率 | 管理職男女比率 | 係長相当の男女比率*1 | |

|---|---|---|---|

| 女性 | 17.6% | 5.3% | 8.1% |

| 男性 | 82.4% | 94.7% | 91.9% |

*社員構成データは、セイコーエプソン(株) 2025年3月31日時点

*1 シニアスタッフ

勤続年数

| 全体 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18.3年 | 18.4年 | 18.7年 |

* 勤続年数データは、セイコーエプソン(株) 2025年3月31日時点

離職率

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 総離職率 | 4.5% | 4.4% | 5.1% | 3.9% | 4.5% |

| 自主的離職率 | 1.4% | 1.5% | 2.2% | 1.2% | 1.5% |

* セイコーエプソン(株) 2025年3月20日時点