魔改造の記録Ⅱ

TEAM B

スリッパ跳ばし

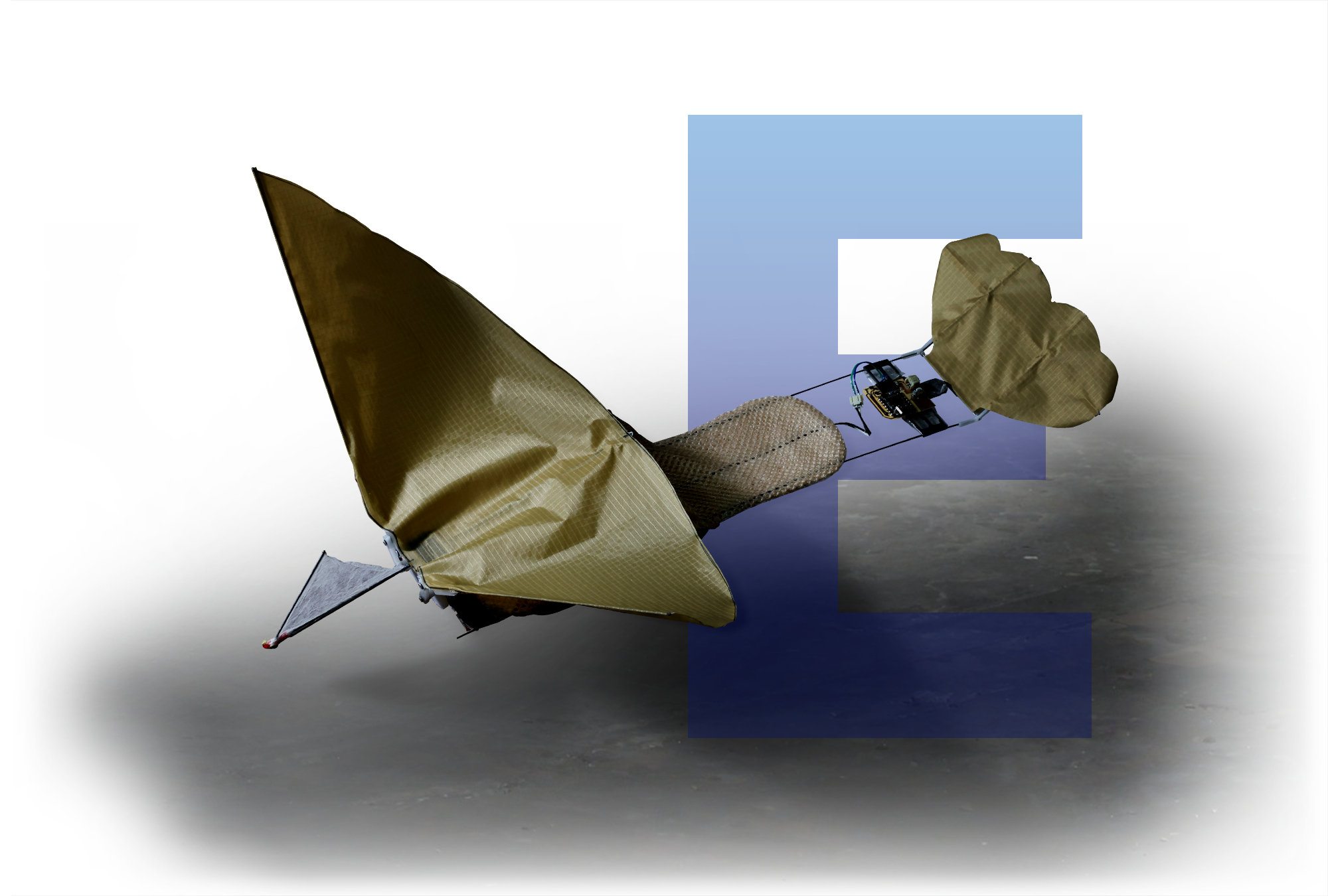

パタパタトリッパー

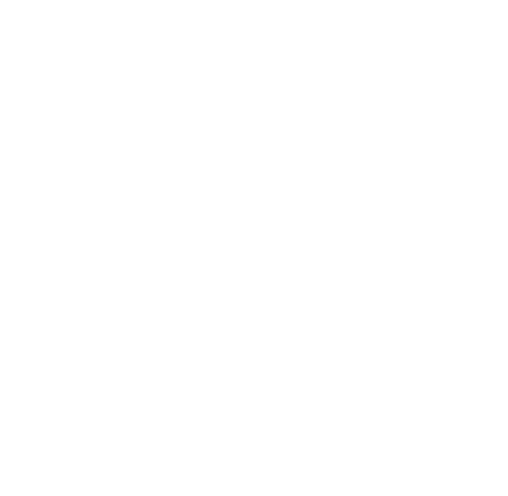

「美しく、30m飛ばす」ことを目指して生み出されたモンスター。

蹴り出されたことを検出すると羽ばたきが開始され、

翼を広げたスリッパが魔改造の夜に飛び立つ。

生贄

スリッパ

レギュレーション(抜粋)

- 優勝は、スリッパを最も遠くに飛ばしたチームとする

- 記録は、キックラインから着地点までの距離とする

- 蹴る力だけで飛ばしてはいけない

- スリッパの重さは、生贄と同じ重さの60gまでとする

- プロペラ禁止、浮力禁止

- 既定のエリアにスリッパが着地しなければ「記録なし」

- 30m先の壁にダイレクトで当たったらその瞬間に優勝

- 試技は二回

- 失敗しても構わない

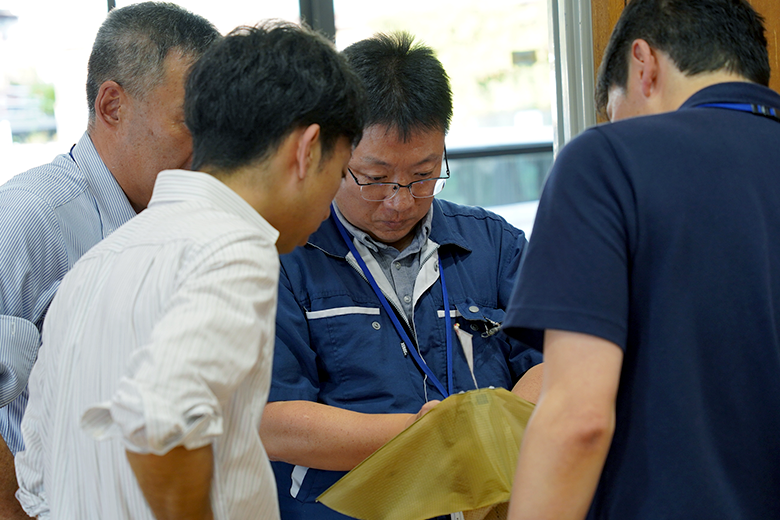

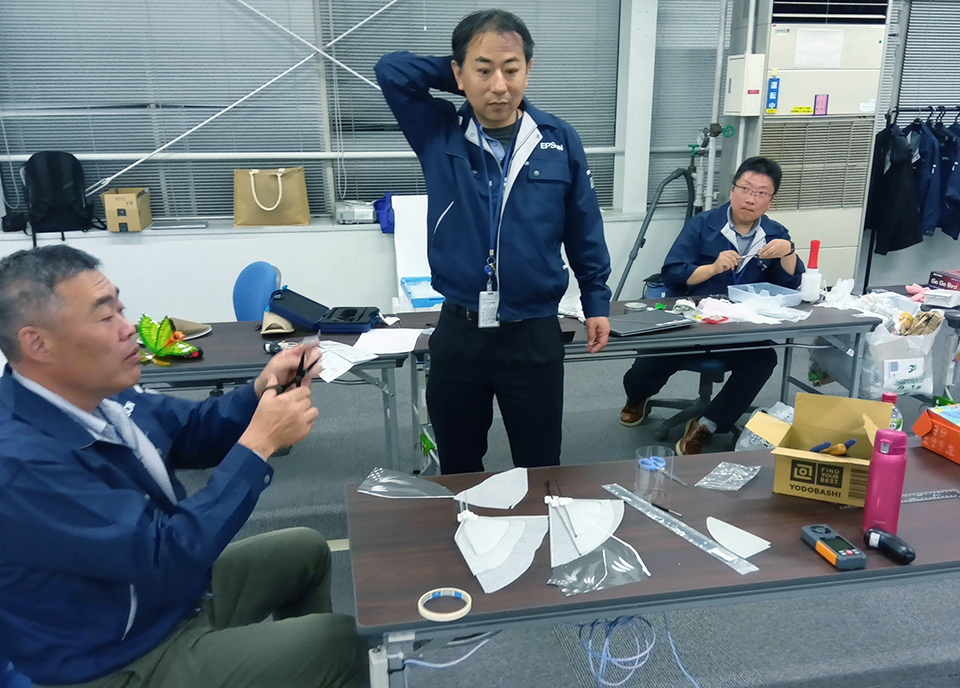

今回のプロジェクトのために自ら名乗りを上げた技術者たち。

初対面同士の彼らが、飛行技術の知見を誰一人として持っていない中で「飛ばすこと」に挑戦した日々は、なかなか光の見えない茨の道だった。

しかし、諦めずに共に挑み抜いた先にあったのは、技術者として一つの目標に向かって突き進む素晴らしい時間と、感動を分かち合える仲間だった。

橋爪 啓太郎

加工技術部

リーダー

司城 宏太朗

VP開発・企画設計部

電子回路設計(兼 副リーダー)

清澤 勇貴

MS要素開発部

ソフトウェアプログラミング

向山 夏樹

IT企画設計部

機構設計

森 和紀

サービス技術企画部

機構設計

江津 英幸

分析CAEセンター

機構設計

德永 正行

分析CAEセンター

機構設計

堀江 星潤

人事部

機構設計

新田 雄真

MS企画設計部

機構設計

東上 誠司

P要素設計部

機構設計

大野 正太朗

P要素設計部

機構設計

佐藤 悠

P商業・産業CS部

機構設計

眞野 哲雄

VP開発・企画設計部

機構設計

荒深 和志

ラベルプレス事業推進部

機構設計

榛葉 泰幸

PM事業推進部

加工

井上 優太

技術開発管理部

加工

渡来 なつみ

P企画設計部

デザイン

望月 理光

コア技術開発部

軽量化

浦本 あさみ

プロセス技術開発部

軽量化

西川 朝章

MS・CS品質保証部

サポート

櫻井 史織

技術開発管理部

サポート

山田 浩二

総務部

サポート

※所属部署名は撮影当時の表記となります。

01

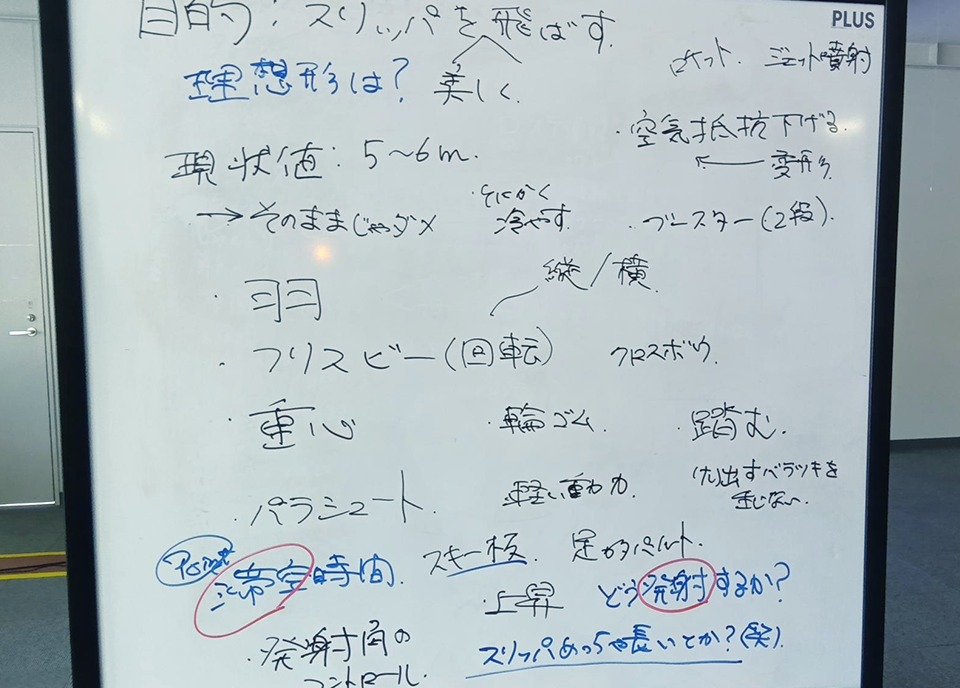

ブレーンストーミング

発想に制約を設けないことに重点を置き、記録を伸ばす可能性のあるアイデアを徹底的に洗い出す。同時進行で試作の手も動かすことで、具現化するまでのハードルの高さもチェックしていく。

02

技術マップ化

方向性を収束させるフェーズへ。洗い出したアイデアを技術特性ごとに整理。さらに、活動期間内で具現化が可能か否かでふるいにかけ、残ったものを暫定候補としてピックアップした。

03

方式コンペ

暫定候補の方式で実験機を試作。レギュレーションを意識してダミーの重りを載せた状態で飛ばし、数値化した上でその実力を比較した。慎重に検討を重ね、飛行方式を「羽ばたき」と「フライングディスク」に絞る。

04

光の見えない試行錯誤

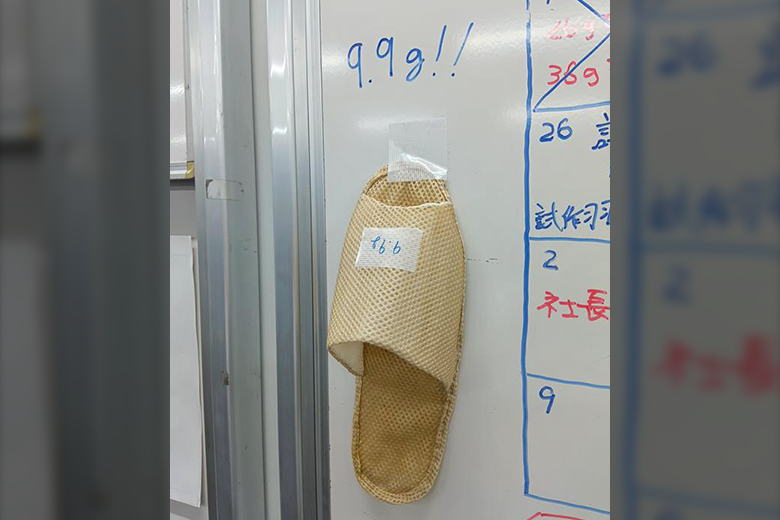

コンペを勝ち残った候補方式を”スリッパ化”していく。レギュレーションの中で試行錯誤を繰り返すが、なかなか記録が伸びず苦しい時間が続く。そんな中、軽量化チームが日を追うごとに成果を積み重ねていき、みんなを支える精神的希望となる。

05

最後の夜

「フライングディスク」方式、そして「羽ばたき」方式の「東上バード」「森バード」(主担当者名から命名)の3機体による最終コンペに突入。それぞれの主担当者らが固唾を飲んで見守る中、圧倒的な飛行ポテンシャルを示したのは、「東上バード」だった。ついに機体が決定する。

06

その時を迎える

予備機体として前夜から急ピッチで2号機の製作を行い、タイムアップの時を迎える。最後の追い込みを終えたメンバーは、互いを労う声を交わす。つかの間の解放感の中で、機体を丁寧に梱包。夜会本番へ臨む。

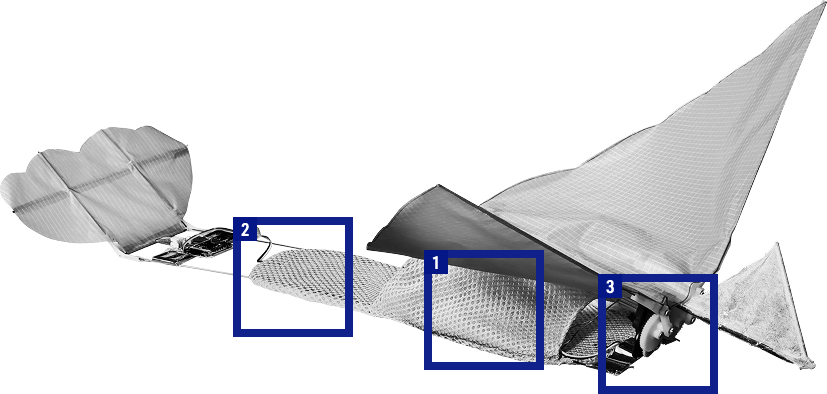

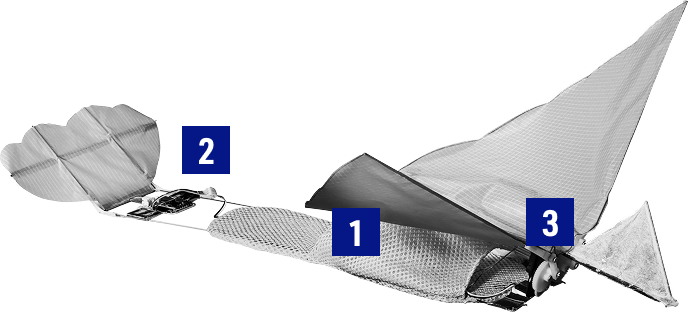

1こだわり

徹底的な生贄軽量化

外観・履き心地を維持して 81% 減量

2こだわり

センサーデバイス化

加速度センサー搭載で、自動ON/OFF制御。

(USB Type-C対応)

3こだわり

羽ばたき

空気を抱き込み、空へと誘う。

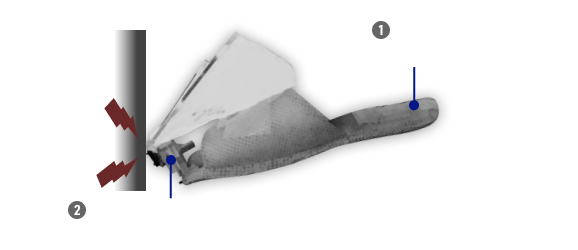

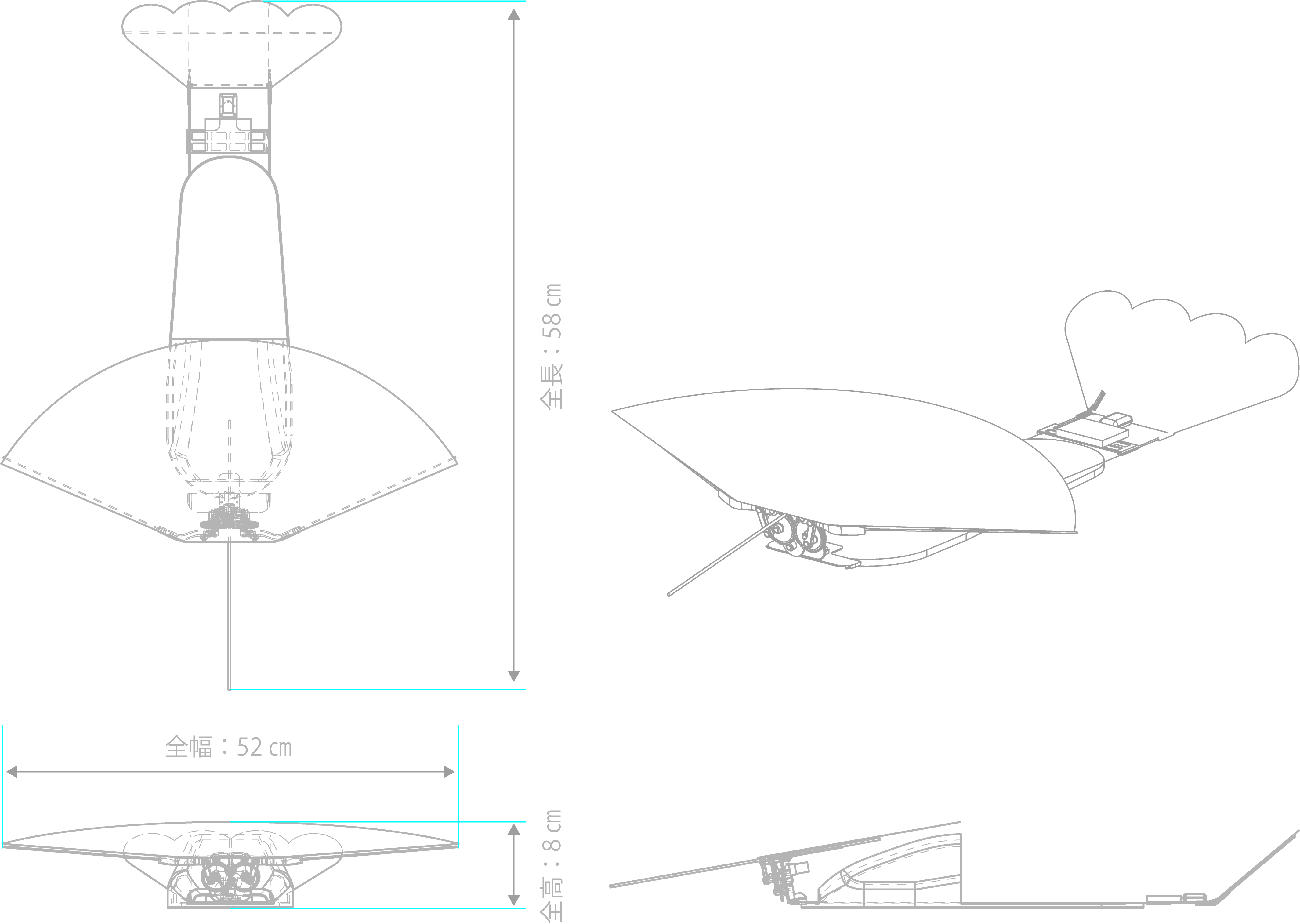

飛行の仕組み

| 方式 | オーニソプター |

|---|---|

| 飛行速度 | 8.9km/h |

| 羽ばたき周期 | 10Hz |

| 総重量 | 53.0g |

| 全幅 x 全長 x 全高 | 52cm x 58cm x 8cm |

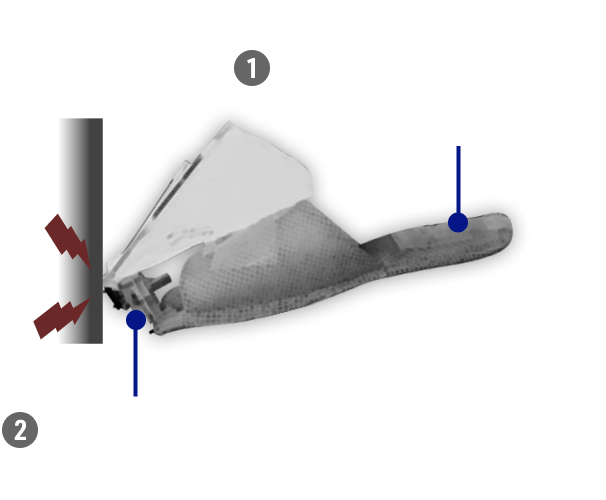

羽ばたき機構

「美しく飛ぶ」

鳥のように羽ばたく

市販の鳥型玩具のギアボックスを参考に、モンスターのサイズに合わせた減速比の最適化を行った。

羽ばたき時に負荷の大きい翼支持部は3Dプリンター造形品では強度が足りず、樹脂ブロックから汎用フライスで製作。

左右の角度差・寸法差が極力少なくなるよう精密加工を実施した。

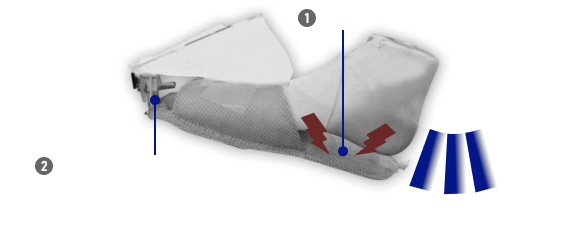

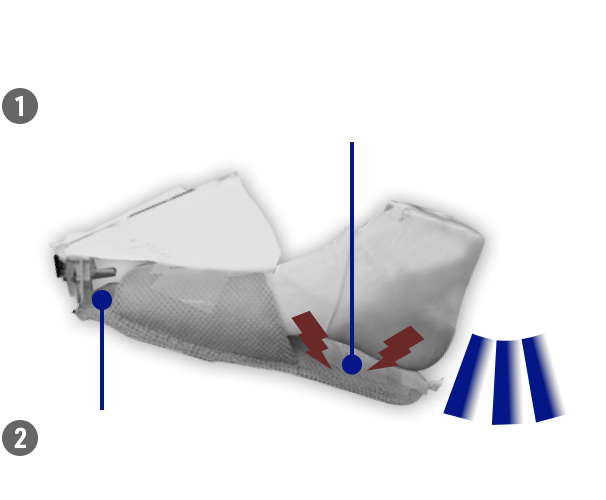

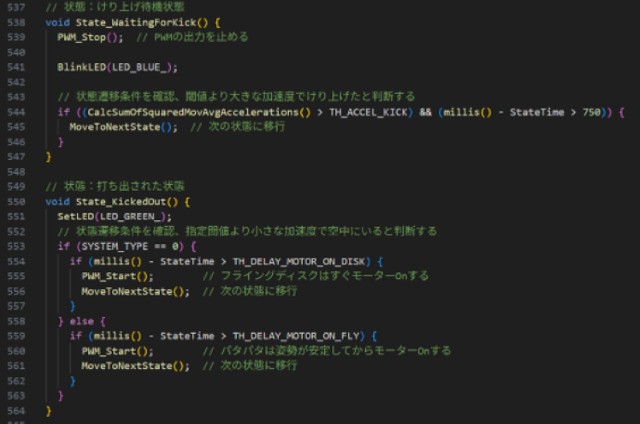

飛行姿勢

もっと遠くへ―。

最長飛距離への挑戦

飛行距離を伸ばすには、揚力と推進力のバランスをとる必要がある。

スリッパの飛行姿勢を最適化するため、羽ばたき制御と並行して、加速度・角速度センサを用いた計測プログラムを開発。

飛行中の計測データを解析した結果、蹴り出し直後の羽ばたき開始タイミングが飛距離に大きく影響することが判明した。

これを踏まえ、歩行と蹴り出しを判定するトリガー、目標姿勢で羽ばたきを開始する制御機能、姿勢に応じた羽ばたき回数の調整機能を追加し、 飛行制御アルゴリズムを改良した。

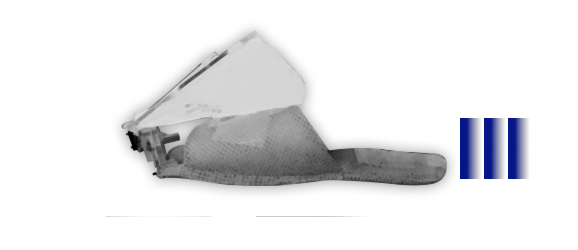

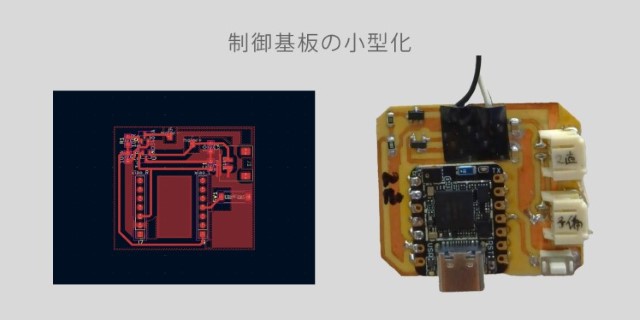

制御基板の軽量化

執念の制御基板の小型化

100分の1グラム単位の軽量化の追求

スリッパの羽ばたきを実現する制御基板は世界にただ1つ。

制御基板に採用したパーツは小型・軽量なものばかり。

蹴り出しの衝撃、実験の衝撃に耐える強度が必要だった。 そこで、購入したパーツをそのまま使うのではなく、必要に応じて加工・軽量化。最適化を実施した。

特筆すべきはパーツの取り付け基板。

その厚みはわずか0.3mm。この薄い基板に対しても、メンバーは執念で不要な部分を見つけ出し、手作業でカットした。

100分の1グラム単位の軽量化を追求したことで 制御基板はバッテリー込みで8g未満に。

その結果、取り付け位置や取り付け方法を工夫しやすくなり、重心位置の調整に役立てることができた。

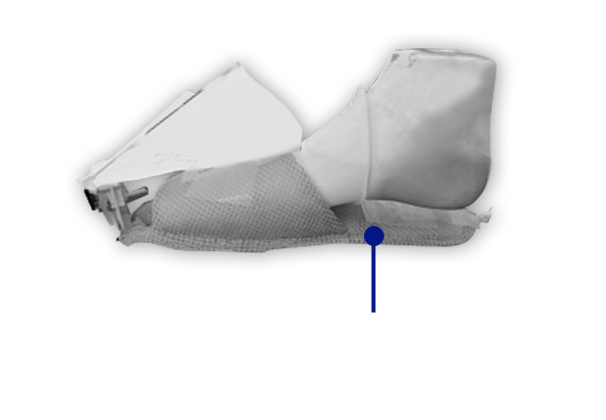

スリッパの軽量化

「見える部分は全て生贄で」

魔改造であっても大事にしたのは

生贄へのリスペクト

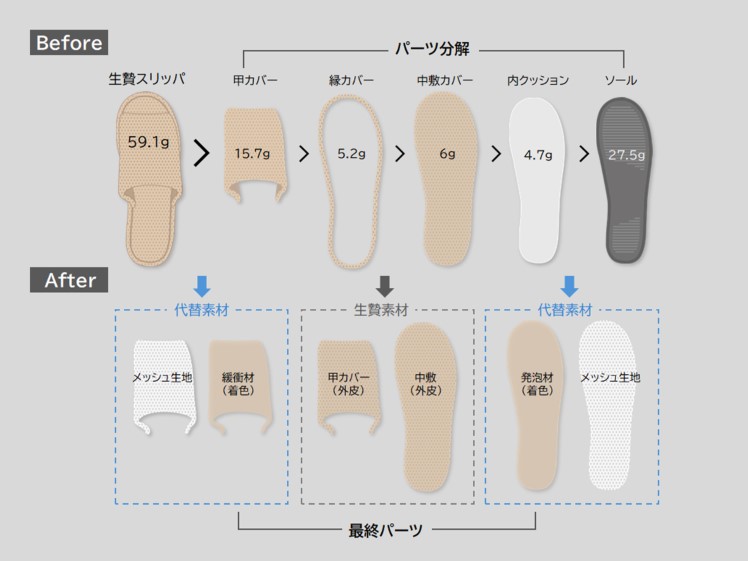

60gのスリッパに飛行機構を搭載するため、目標重量15gを目指して軽量化を行った。

スリッパを分解して各パーツの重量配分を調べ、重い部分は除去もしくは軽い素材と交換した。

ただ軽くするのではなく、履き心地の良さや生贄であるスリッパへのリスペクトを重視。

使う生地の外観やクッション性にもこだわりつつ、最終到達重量 約10gと、圧倒的な軽量化を達成した。

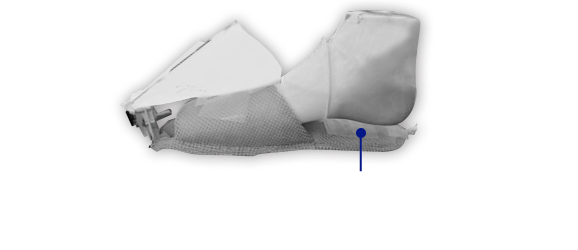

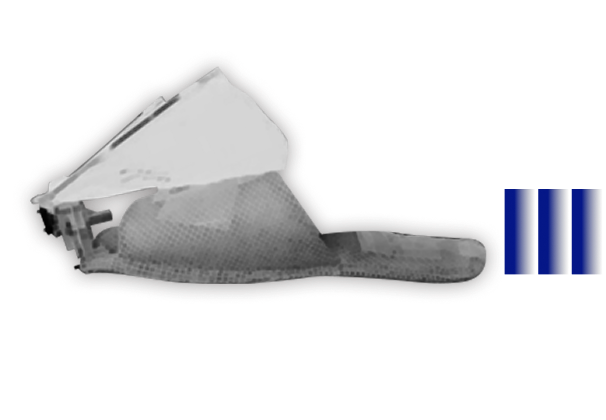

スリッパ化

見た目と履き心地、

スリッパらしさへのこだわり

スリッパはただ飛べるだけでは不十分で、履いて歩くことができなければならない。

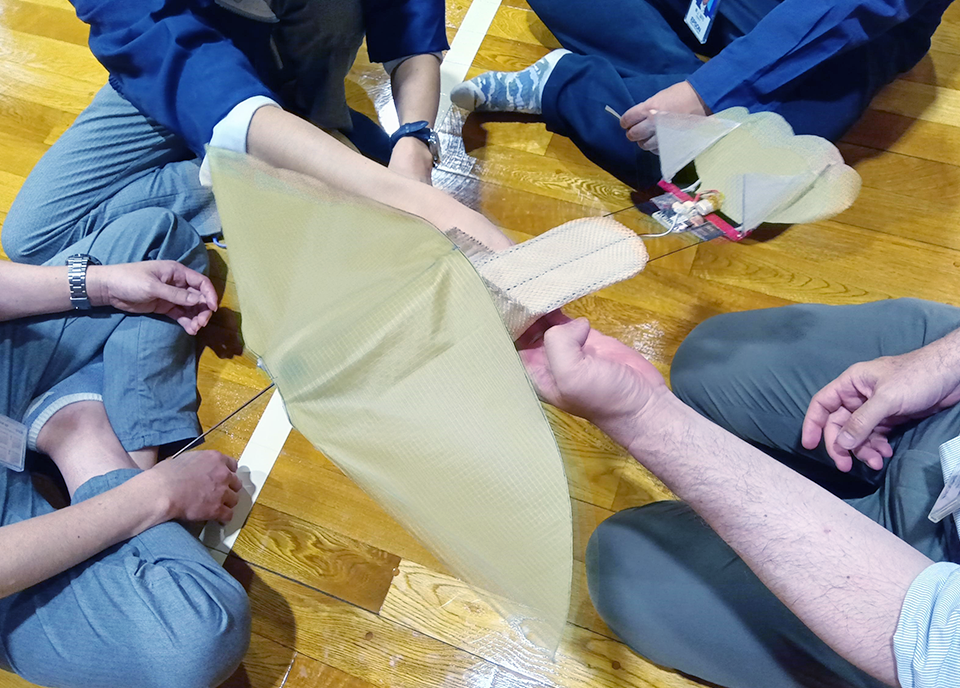

飛行のためのメカ機構や電子制御の開発、そして軽量化を成し遂げたエンジニアたちを待っていたのは、それらを組み合わせて、履いて歩けて、 しかも飛べるスリッパに仕立てあげる作業だった。この作業はチーム内で「スリッパ化」と呼ばれ、最後の鬼門となった。

歩行時の破損リスクが低い構造、機体剛性と重量のトレードオフ、適切な飛行姿勢のための重心位置、蹴った際の足からの抜けやすさ

──さまざまな要求のバランスを取る過酷な作業の果てに、飛行するスリッパ、パタパタトリッパーは完成した。

スリッパ飛行映像