INTERVIEW

インタビュー

挑戦の裏側に、どんな想いがあったのか。各チームリーダー、

代表者へのインタビューを通して、挑戦の軌跡を振り返る。

どのような経緯で代表を務めることになったのでしょうか?

「魔改造の夜」に参加したいという有志メンバーの存在を知ったとき、彼らの挑戦を後押ししたいと思いました。メンバーの熱量に触れ、「これは面白いことになる」と確信したんです。番組は以前から視聴していて概要も理解していましたし、この挑戦はエプソンにとっても大きなチャンスになると感じました。社内外の調整を進めるうえで、自然な流れとして私が代表を務めることになりました。

このプロジェクトは性質上、広く公表できない中で進める必要がありましたが、経営トップ層からの力強い支援がありました。チーム全体の士気を大きく高めるとともに、社内調整もスムーズに進めることができ、トップが現場を応援する文化を改めて実感しました。

現場では各リーダーが中心となり、メンバーとともに情熱をもって取り組んでいました。私は後方支援に徹し、進め方の相談に乗ることはありましたが、基本的には彼らを信じて任せていました。

また、こうした活動はメンバーだけでなく、周囲のサポートが不可欠です。活動場所の調整や業務との両立など、総務や人事の方々、職場の上司の理解と協力があってこそ成り立ちます。その調整を担うことが、代表としての私の役割だと考えていました。

今回の挑戦で感じられたエプソンらしさを教えてください。

「ブランコ25m走」のチームと「スリッパ跳ばし」のチーム、それぞれに技術的な困難がありました。想定外のトラブル続きでしたし、イメージ通りに動かず、我慢が必要な時間が少なからずあった。それでも最後には、両チームともしっかり本番に間に合わせた。

技術的に安易な道を選ばず、難易度が高くても「動けば勝てる」という選択をしたうえで、みんなが自分の役割をしっかり果たした。これこそエプソンらしさだったと思います。

企業が「魔改造の夜」に参加することの意義を、どのように考えていますか?

その会社のエンジニアがどんな選択をするのか。どんな行動を取るのか。それが可視化されることは、非常に意義があると思います。他社の取り組みを見ても、それぞれの社風や組織の色が出ていますし、今回の取り組みを通して、エプソンの雰囲気や文化も、よく表れたんじゃないかなと感じます。

社内に対しても同様で、従業員が自社エンジニアの活躍を見ることは、仲間意識をより高めるきっかけになったのではないでしょうか。また、番組内でメンバーが見せた、チャレンジする姿勢や課題への取り組み方は、普段の業務の延長線上にあるものだったと感じています。それが社内に伝わり、ひいては従業員の自信につながればいいなと思います。

エンジニアとはどういった存在ですか?

企業にとっては製品を生み出す原動力です。どうやってお客さまに価値を届けるか、その本質を作り込む役割を担っています。

一方、個人としてのエンジニアは、物理法則などを実際に利用できる形に落とし込んで、世の中の役に立つものを作る人たちだと思っています。理論を実用に変えていくのが仕事。そういう意味で、非常に重要な存在だと考えています。

エプソンは今後どのように進んでいくと思いますか?

エプソンの従業員はグローバルに活躍しています。自社の考え方への理解を従業員一人ひとりが深め、世界中の仲間とお互いに切磋琢磨しながら、刺激しあって成長していく。そんな企業風土がある。それがずっと続いていくといいなと思っています。

今回のプロジェクトは、エプソンの「創造と挑戦」、またこの挑戦を応援する文化に支えられています。この機会を通じて、その価値を改めて実感しました。関わってくださったすべての方々に、心より感謝いたします。

番組に参加した背景について教えてください。

「魔改造の夜」という番組を通じて、通常の製品開発とは異なる軸でチャレンジすることで、「こういうものづくりの仕方があるんだ」「こんなスピード感で物が作れるんだ」という発見を社内に広めたいと思いました。その思いから、発起人として手を挙げ、メンバーを集めて参加しました。

製作期間の出来事について教えてください。

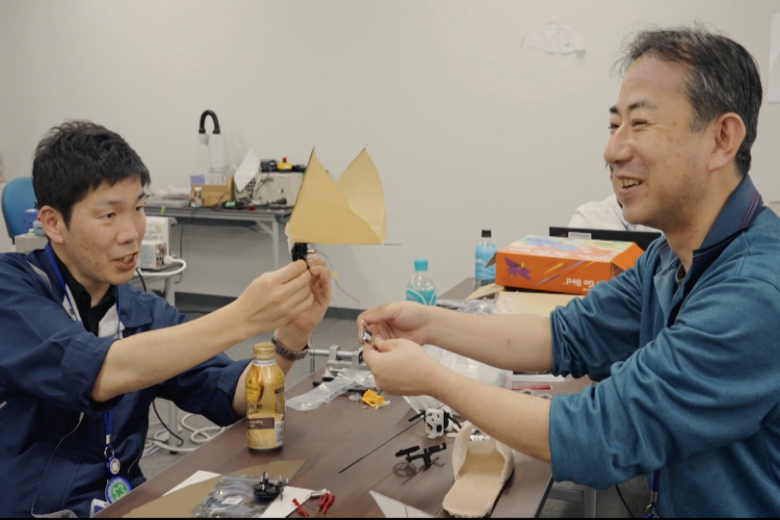

期間は約1カ月半でしたが、完成したのは本当にギリギリで、まさに綱渡りのスケジュールでした。メンバーとは、とにかく多くの議論を重ね、試行を繰り返しました。

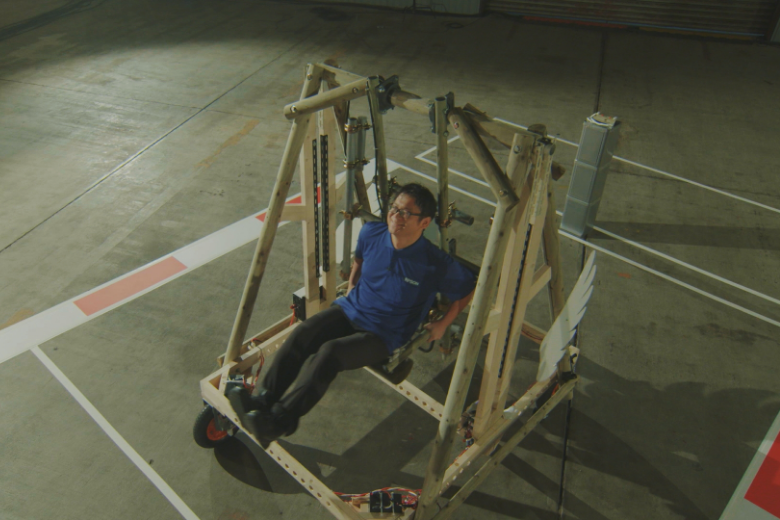

お題が発表された初日には、「このブランコをどうすれば走らせられるか」というテーマでアイデアを出してほしいとメンバーに伝えました。エンジニアに限らず、サポートチームのメンバーにも参加してもらい、出てきたアイデアは検討チームごとに分けて、玩具のブロックや3Dプリンターを使って、ミニチュアのプロトタイプにしたんです。とにかく何でも試してみましたね。

みんなの意見をできる限りすくい上げ、集約しながら進めるための環境づくりが、リーダーとしての自分の役割だと思っていました。トップダウンで「こうやるぞ!」とはしたくなかった。メンバーを信じて任せることで、より良いものができる。そう考えていました。

技術的な難しさは感じましたか?

最初の頃は雲をつかむようなものでした。そもそもブランコをスムーズに揺動させることだけでも難しいのに、その揺動の力だけで前進させるなんて、普通はありえません。

製作の途中で気づいたのが、「これはパワー勝負だ」ということでした。いかに速くブランコを揺動させるか、揺動部分は重くしてブランコ全体は軽くするか。そこにさらに、レギュレーションの予算 10 万円という制約もあり、コストと性能のバランスに悩まされました。

「出力の大きいエンジンを使えばいいのでは」という意見も出ましたが、エンジンの性能をどこまで引き出せるか不安がありました。また、チーム内にエンジンに詳しいメンバーもいなかったため、そこに手を出したら完成しないだろうと判断しました。そこで、エンジンは早々に諦め、電気モーターでどこまでいけるか、どれだけコストバランスがいい高出力なモーターを選び、効率よくその力を推進力に変換できるか――そこに焦点を絞って舵を切りました。

本番はいかがでしたか?

夜会本番までに、25m走れる状態にはなっていましたが、後回しにしていた細部の微調整はまだ終わっていませんでした。

会場でモンスターを急いで設置し、残り時間で調整を続けました。もう必死で、テスターとはんだごてを自分で握り、「頑張れ!」「踏ん張って!」と周囲に声をかけながら、実際には自分自身を励ましていた気がします。それでもまだ完全には仕上がらず、ブランコ背面のステアリング用LEDがちゃんと点灯しないまま時間切れになってしまい、悔しい思いをしました。

しかし、第一試技と第二試技の間に設けられた10分間のピットタイムで修正を行い、LEDが正しく動作することを確認しました。だから第二試技に関しては、100%の完成度でさらに最速タイムに挑戦することができました。もちろん、まだやりたいことはたくさんありましたが、「ここまではやろう」と自分たちで決めた範囲は、すべて第二試技までに間に合わせることができました。

ピットタイムにはモンスターの移動時間も含まれるため、実際に作業できたのはわずか数分でしたが、メンバー全員がブランコの周りに集まり、それぞれが自分の役割を理解して動いていました。

何も言わなくても全員が自分の仕事を把握し、最後の最後までやり切ってくれた。この仲間たちだったからこそ、ここまで来られたと強く感じています。

この取り組み全体を通じて、エンジニアとはどのような存在だと感じましたか?

製品を生み出し、世の中に届け、新しい社会を作っていく。その要となるのは、やはりエンジニアだと改めて感じました。技術や製品を通して社会を変えていくことこそが、エンジニアの責任だと思います。

そして、そのエンジニアが全力を出せるよう支えるサポートメンバーの存在も欠かせません。みんなが一体となって、初めてプロジェクトは成り立ちます。

自分の枠を超えて前向きに挑戦してくれたメンバーと、プロジェクトを応援し支えてくれた関係者に、心から感謝しています。

チームワークや一体感を高めるために、リーダーとして工夫したことを教えてください。

メンバーみんなが集まって、対等な立場で意見を言い合える場づくりを意識していました。対話を通して、チームの判断にメンバー全員が関与するようにしたかった。それが実現したのは、他人を否定せず、建設的に意見を出すメンバーの姿勢が大きかったと思います。

感情論ではなく、データや結果に加え、チームとして目指すところは何なのかを判断の基準に置いていました。情熱を持ったエンジニアたちなので、諦めるにしても、自分で納得しないと難しい。だから厳しい状況でも、肩をたたいて「やめよう」とは言いませんでした。その人の情熱をつぶしてしまえば、チーム全体にとって損失になりますから。

最終的な方針が決まったのは締め切り前夜。それも全員で判断し、本番に臨みました。

チームだからこそできたことを教えてください。

一人で仕事をしていると、自分自身の最大値は引き出せますが、それを超えることはできません。どうしても限界がある。だけどチームでやると、その限界を超えられるんです。

自分のアイデアに、他のメンバーからの視点が入ることで、視野が広がる。そして、いろんなアイデアが数珠つなぎになって膨らんでいき、育っていくわけですよ。チームで進めることの醍醐味を存分に味わいながら取り組めましたね。それが今回の結果につながったと思っています。

同じ志を持った仲間とやることの大切さ。これを改めて学んだ気がします。

特に苦労された技術的なポイントはどこでしたか?

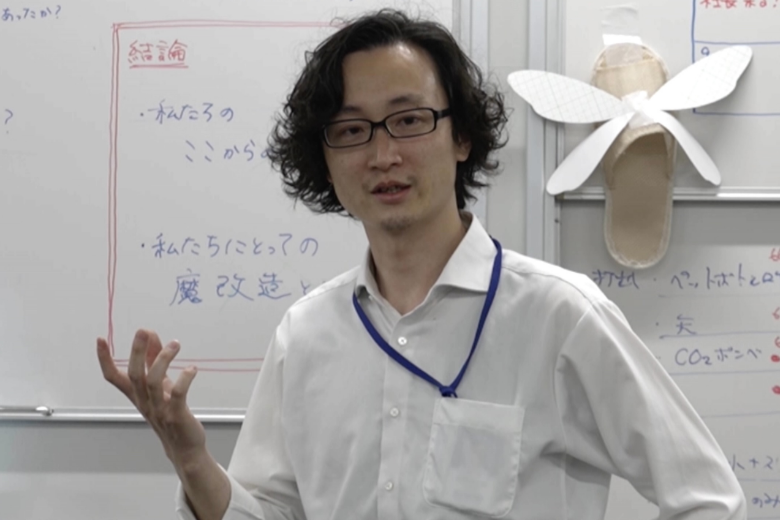

「飛ばす仕組みを搭載すること」と「軽くすること」の両立です。

足でただ飛ばした場合よりも飛距離が出て、初めて技術を搭載した価値があると言える。飛ばすには動力が必要ですが、プロペラはレギュレーション上NGだったので、羽のような仕組みが必要だと分かりました。ただ、エプソンにはその「物を飛ばす技術」はなかった。完全にゼロからのスタートでした。

それに加えて、レギュレーションを順守するために、スリッパには無駄なものは一切乗せられなかった。無駄なものを載せられるほど重量制限は甘くなく、非常に厳しかったです。

でも、前例のないものに挑戦する企業文化が、エプソンにはある。手に入れた情報から何が肝なのかを考察する力と、それを形にするエプソンのものづくりの力。これらが合わさって、ギリギリでしたが本番に間に合いました。

エプソンを体現する「省・小・精」※という考え方は、生かされましたか?

※無駄を省いてより小さく、より精緻を目指す、エプソン独自の考え方。

生かされたと思います。というよりも、必然的にそれが必要でした。

今回の生贄は、持って歩けるようなサイズ感でした。お題が発表になった瞬間に、これは、エプソンにチャンスがあるんじゃないか?そんな風に私は感じたんです。

レギュレーションを順守すると、おのずと物は小さくなりますし、「何を搭載するか」という取捨選択は非常にシビアになっていく。搭載すると決めたものは、精密に作り、組み立てて、動作させることが不可欠です。ここで求められるのは、きっと「省・小・精」だよねと。事実、そうでした。

"エプソンらしさ"をどう形にしようと考えましたか?

会社を代表して挑む立場として、「エプソンらしさとは何か」を表現するのは難しい部分でもありました。もちろん、「省・小・精」といったキーワードは意識していましたが、できれば技術的な面でも“らしさ”を盛り込みたいという思いがありました。その想いが、小さな歯車や小さな動力を使い、精密に動かすという構造に結びついていったのだと思います。

この取り組み全体を通じて、エプソンのエンジニアとはどのような存在だと感じましたか?

まずエンジニアとは、「もっと世の中を良くしたい」という純粋な思いを胸に秘めている人だと思います。そして、そういう真面目でひたむきなエンジニアが、エプソンには大勢いる。

その進むベクトルがそろったとき、社会に対してエプソンが行えるアウトプットは、素晴らしいものになる。今回の「魔改造の夜」を通して、改めてそう感じました。そのことに誇りと自信を持って、これからも取り組んでいきたいです。

参加メンバーの声